2021

第18回 集合住宅再生・団地再生・地域再生学生賞 審査結果

集合住宅再生・団地再生・地域再生学生賞 最優秀賞

藤原 未来 信州大学大学院

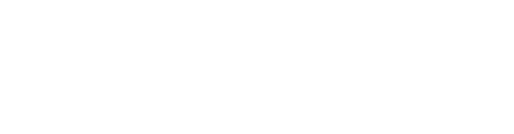

「減築による若里団地の再生-余白空間の緑地化-」

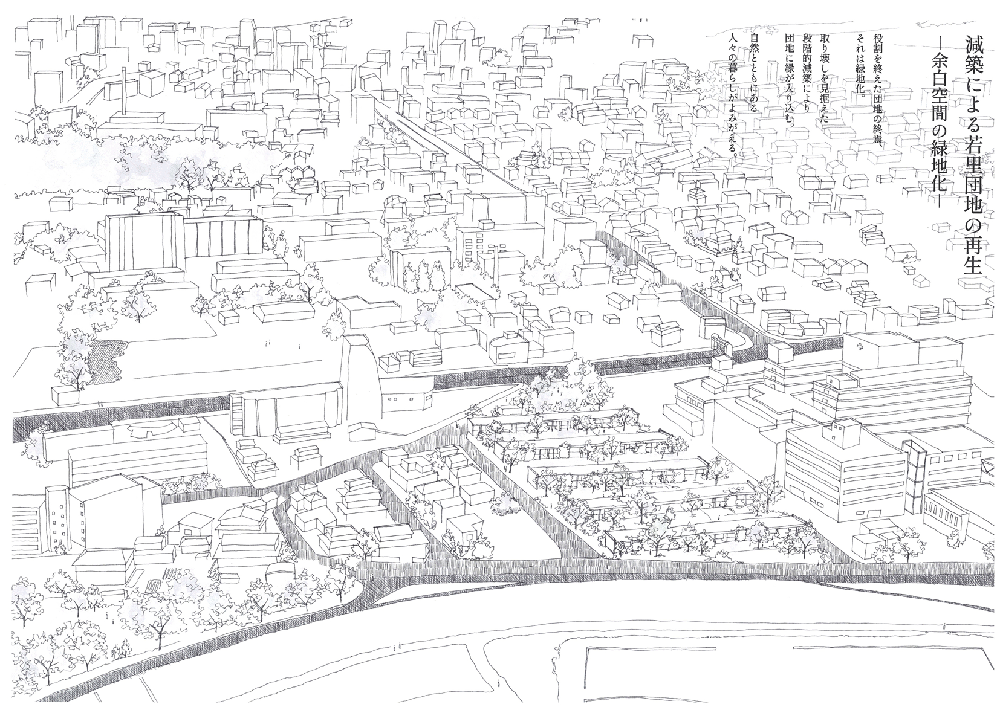

本設計は、団地を対象としたリノベーションの提案である。かつて、人々の暮らしは自然とともにあったが、技術の発展により自然を脅かすようになった。なかでも、高度経済成長期からの人口増加が著しく、多くの建物が量産された。2010年をピークに人口は減少傾向にあり、量産されてきた建物の多くが老朽化時期に近づいていることと空き家の増加が問題になっている。人口減少、空き家問題に着目しながら、昨今の「他者」との関りの希薄化といった問題を絡め、技術発展の産物ともいえる団地において暮らしの中での自然とのかかわりを再編するようなリノベーションを提案する。

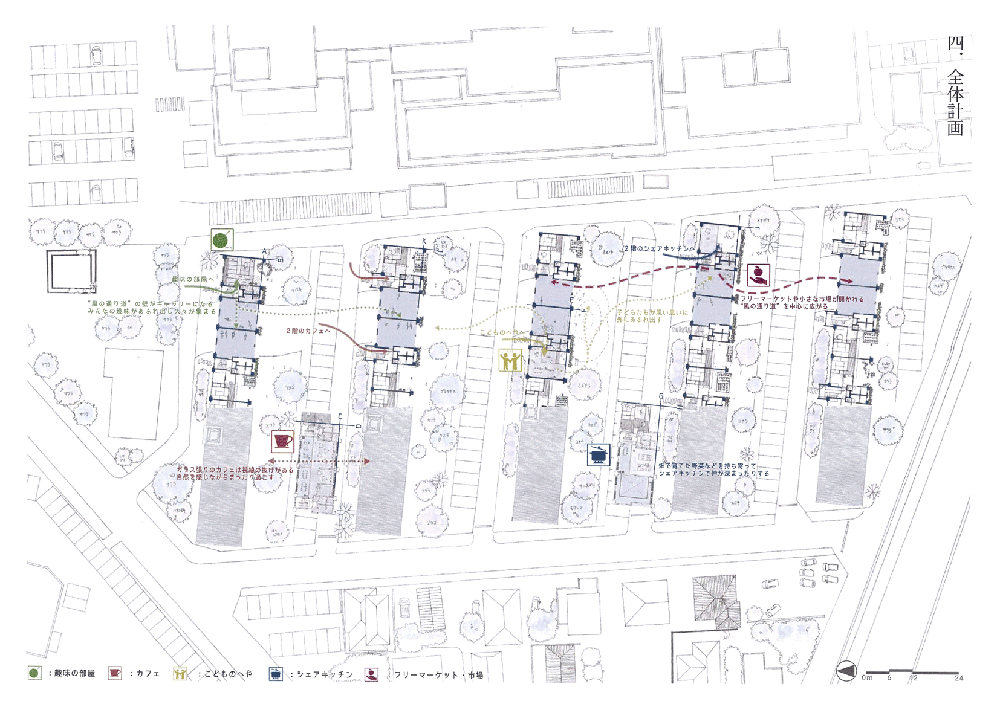

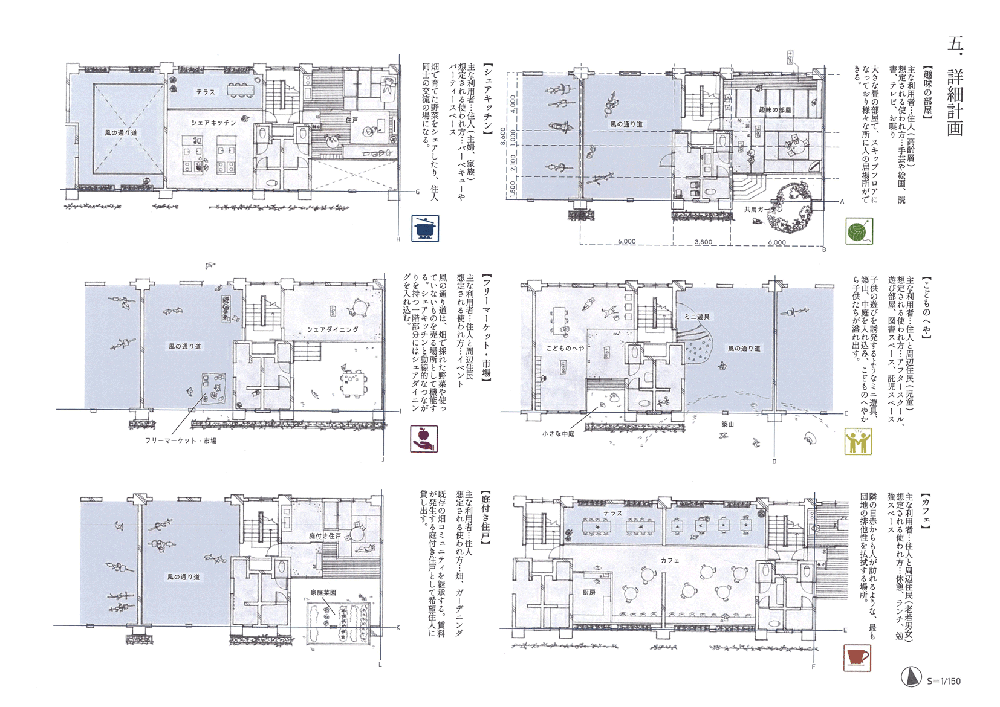

近年、建物の老朽化・人口減少による空き住戸の増加が深刻化しているなか、建替えか用途廃止を余儀なくされる団地が増加している。対象とする長野県長野市内には56の団地があり、今後30年間において半数以上もの団地が取り壊しの予定になっている。その中でも、今後30年の間に取り壊される可能性の高い長野市営若里団地を対象敷地とした。全5棟で構成されている階段室型の団地で、築44年になる。現在空き住戸率が4分の1になっており、今後も住人の数は減少していくということが予想される。そこで取り壊しを見据えた段階的な減築を行うことにより、その減築過程で、人と人、人と自然がかかわりあう空間をつくり出す団地再生を考える。また、減築部分をはじめ敷地全体を緑化することで時代とともに失われてきた自然を取り戻し、都市・地域にある余白空間の緑地化をめざす。

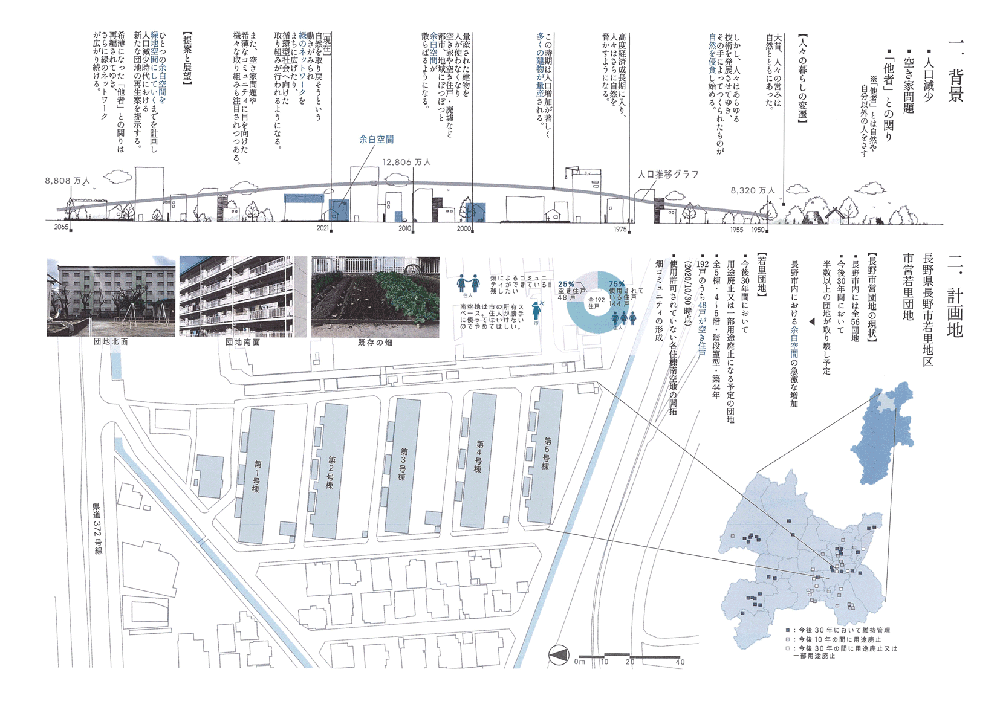

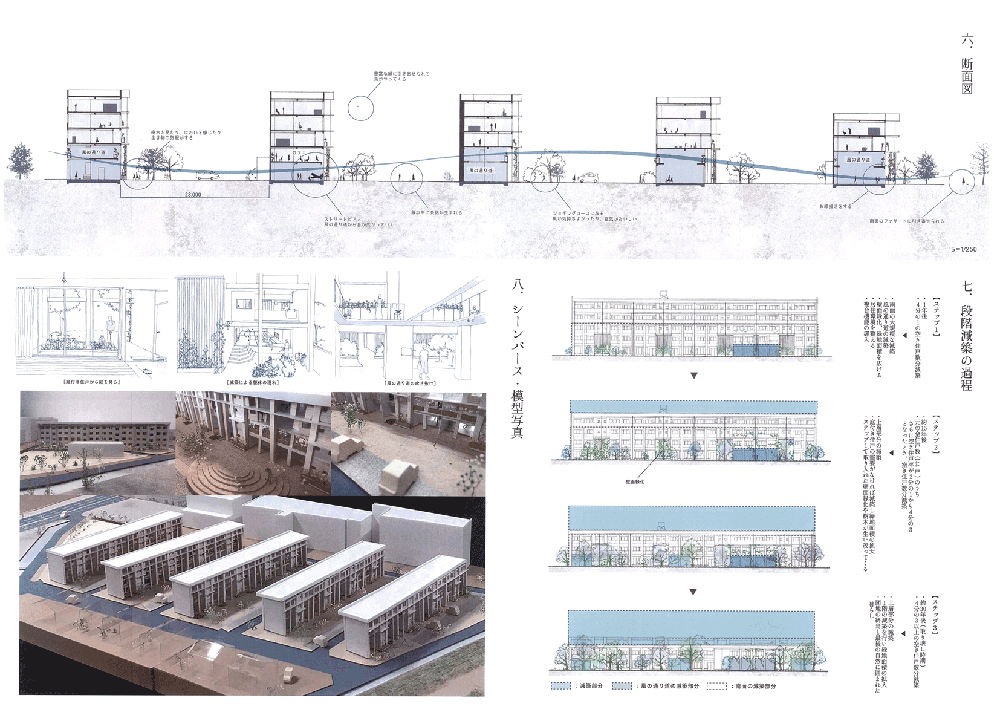

前述した背景・現状を踏まえ、『既存の畑を残す』『新たな生活動線』『複合機能の導入』『五感にはたらく樹木』『段階的な減築』の5つについて具体的な提案を行う。一つ目の『既存の畑を残す』というのは、使用許可されていない南空き地に住人が勝手に作ってしまった畑スペースを、減築部分にセットバックし継承するというものである。二つ目の『新たな生活動線』は、5棟に連続的なヴォイドを作ることで、南面空地の緑地と壁面緑化部分が面的だけでなく立体的につながりを持ちつつ、新たな住民の生活の場となるというものである。三つ目の『複合機能の導入』は、新たな生活動線に人々を誘い込むように住居以外の機能を持った複合機能を入れ込むというものである。四つ目の『五感にはたらく樹木』は、敷地全体に生活を豊かにする樹木の配置計画を行うというものである。五つ目の『段階的な減築』は、最終的な取り壊しを見据えて、空き住戸数の増加に伴い減築していくというものである。全体の提案を通して、時代とともに失われてきた生活の中における自然を取り戻しつつ、いずれ建物が取り壊されその場所が都市の余白空間になる頃には、大部分が緑地化され緑のネットワークに大きく寄与するようなデザインを提示する。

【講評】

年々空き家が増え縮退してゆく団地を減築によって豊かな場所として再生しながら、最終的には敷地の大半を自然に返していくという提案。例年、使い手の減りゆく団地に大々的な増築を行う提案が多かったのだが、多くの既存団地では、この提案のように以前よりも少ない人数で上手に使うことを前提とし、建物もサイズダウンするという方法の方が適切な提案と言えよう。

減築を行う箇所と順番の提案に期待させるものがあった。最初に行われる下層階の減築は室内空間の一部を屋根付きの外部空間とし、外空間のある豊かな暮らしをイメージしている。団地外部の人たちが利用する機能もそこに入り込んでくる、中には畑が入り込んだ住戸もある。こうして低層部の住戸の改善や複合機能化をした後に、上層の解体によって建物規模が縮小して行く。暮らしを豊に変化させながら団地を自然に返してゆくという発想から生み出された独特な方法を未来の団地のかたちを導くものとして評価した。

宮部 浩幸(近畿大学建築学部建築学科 教授/SPEAC)

集合住宅再生・団地再生・地域再生学生賞 優秀賞

東京工芸大学

小野寺 黎斗・井尻 歌衣・太田 千尋・加藤 拓真・佐藤 可武人・佐藤 健太

シュレスタ 歩・重本 海伊・細野 蒼・矢崎 佑香・山倉 璃々衣

「愛甲原住宅/5つの境界プロジェクト」

愛甲原住宅/5つの境界プロジェクト

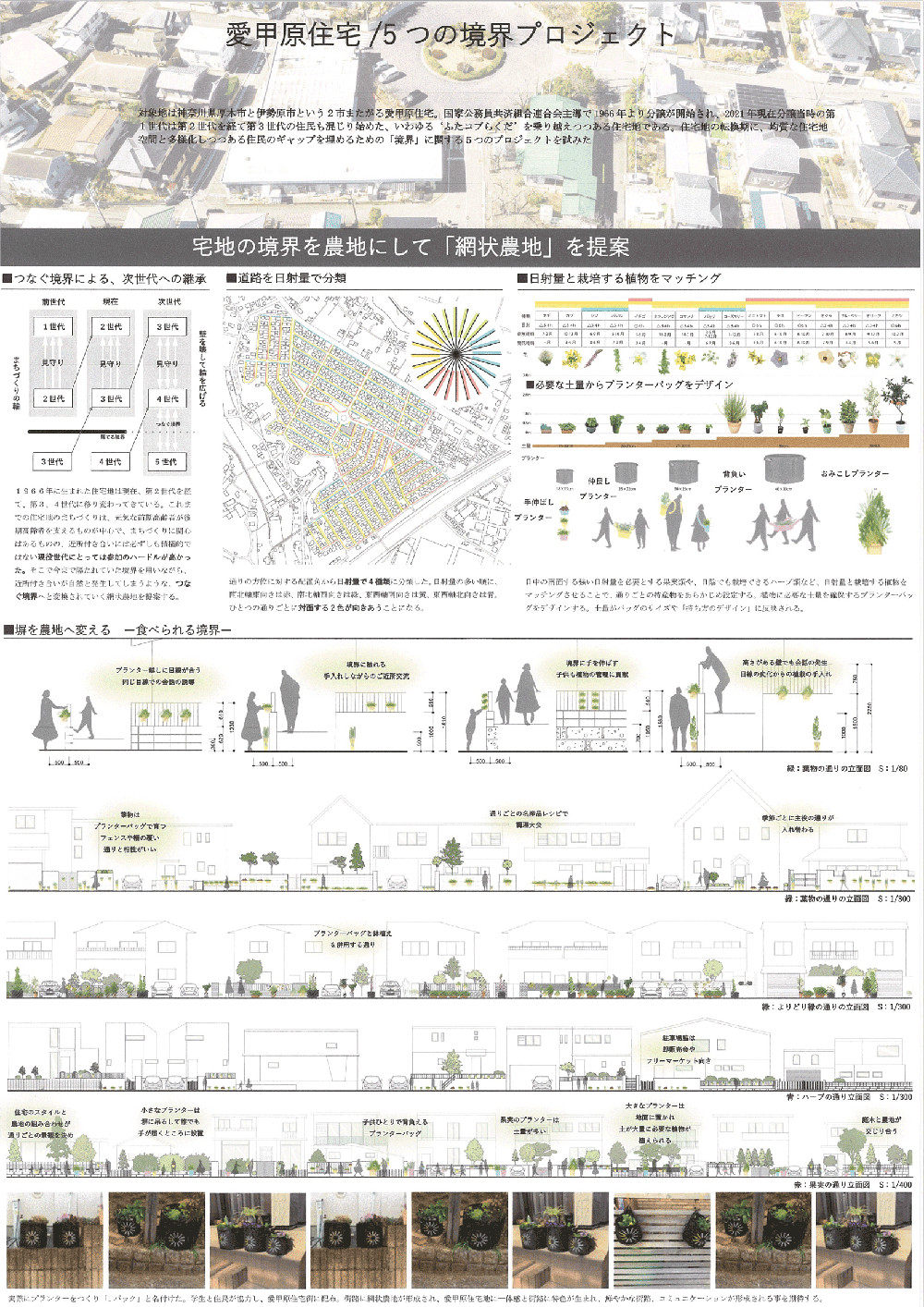

愛甲原住宅中央を横切る市境にロータリー(ランドアバウト)があり、ちょうどロータリーを取り囲う様に周辺にはショッピングセンター「よろず屋」、児童館、通所型介護施設、バス停などが集まり、まちのシンボルとなっている。ここを中心に5つの境界に関するプロジェクトを行った。

●道の方位角に着目し宅地と道の境界を農地化する網状農地計画

これまでの住宅地のまちづくりは、元気な前期高齢者が後期高齢者を支えるものが中心で、まちづくりに関心はあるものの、近所付き合いには必ずしも積極的ではない現代世代にとっては参加のハードルが高かった。そこで今まで隔たれていた境界を用いながら、近所付き合いが自然と発生してしまうような、つなぐ境界へと変換されていく網状農地を提案する。学生がデザインしたプランターを住民と協力し、実際にプランターを用い、街路空間に網状農地を形成した。

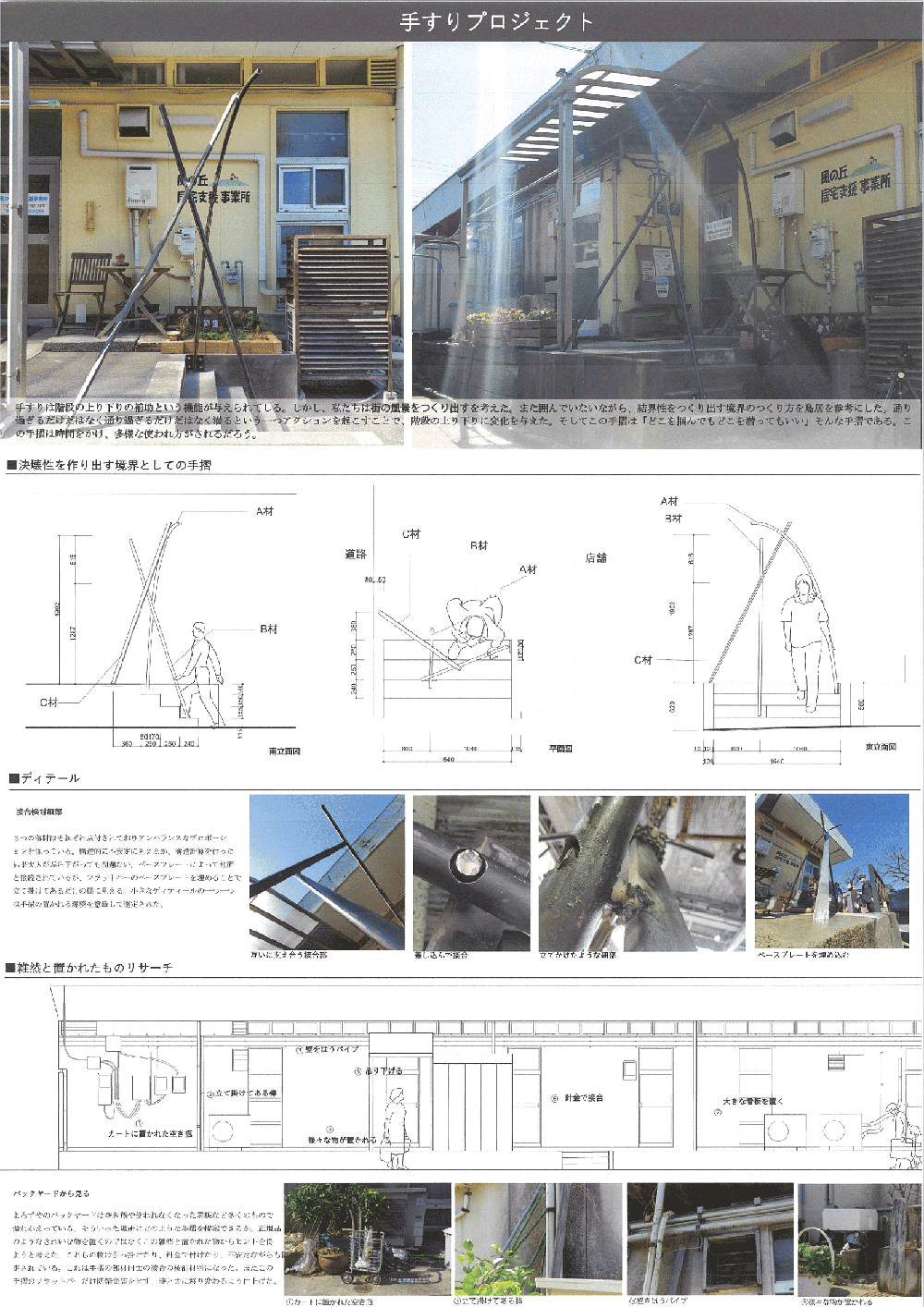

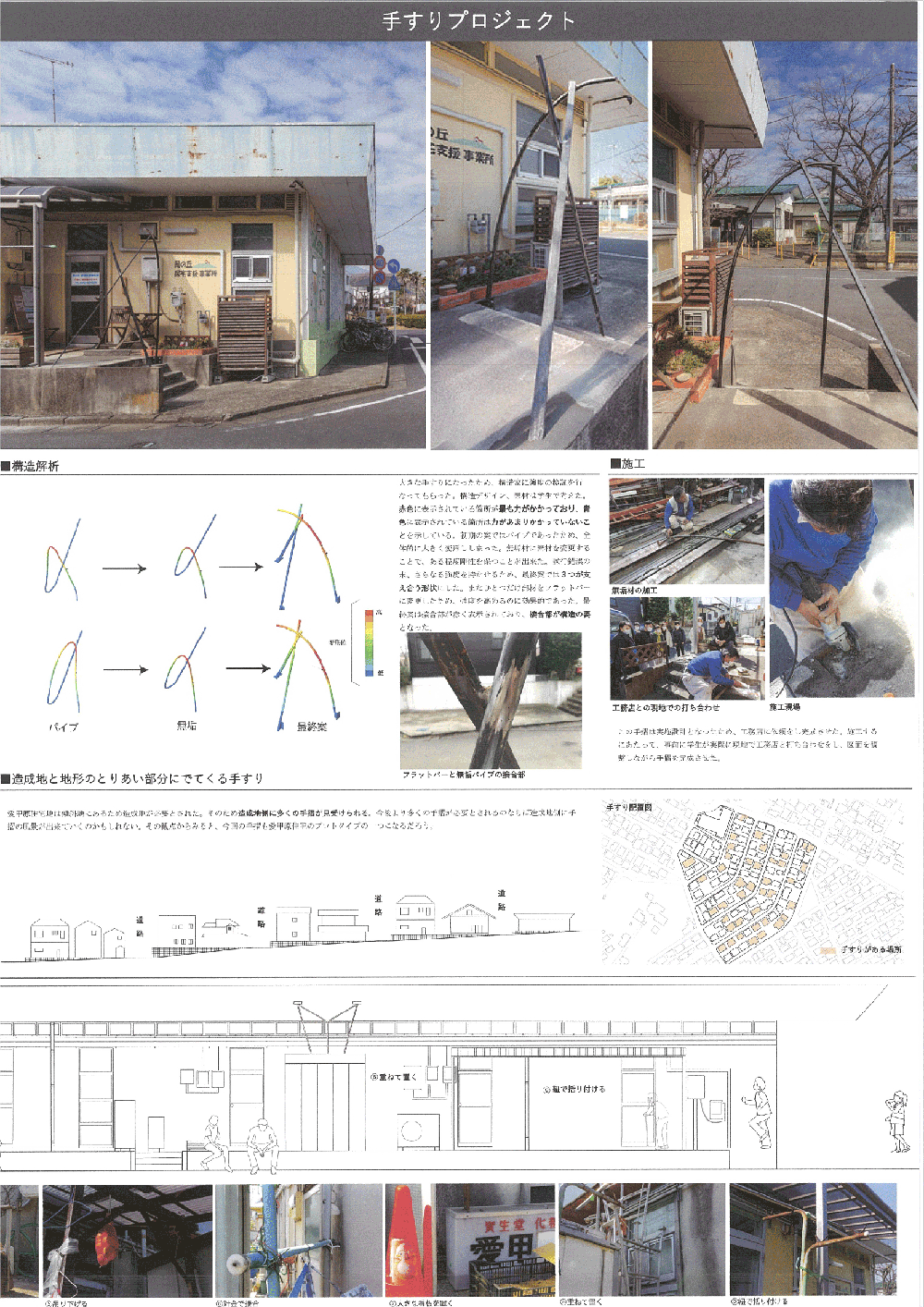

●地形と造形地の境界に着目した手摺プロジェクト

愛甲原住宅は傾斜地にあるために造成地が造られた。そのため高低差ができ造成地側に多くの手摺が設けられている。今回手摺もプロトタイプの一つとなる。設置する場所はバックヤードであったため、物が雑然と置かれている。それらの物の接合の仕方や形状から、手摺の形態を導き出した。周りの環境に溶け込みながらも目立ち、よろずやの新たな顔となるような手摺を目指した。

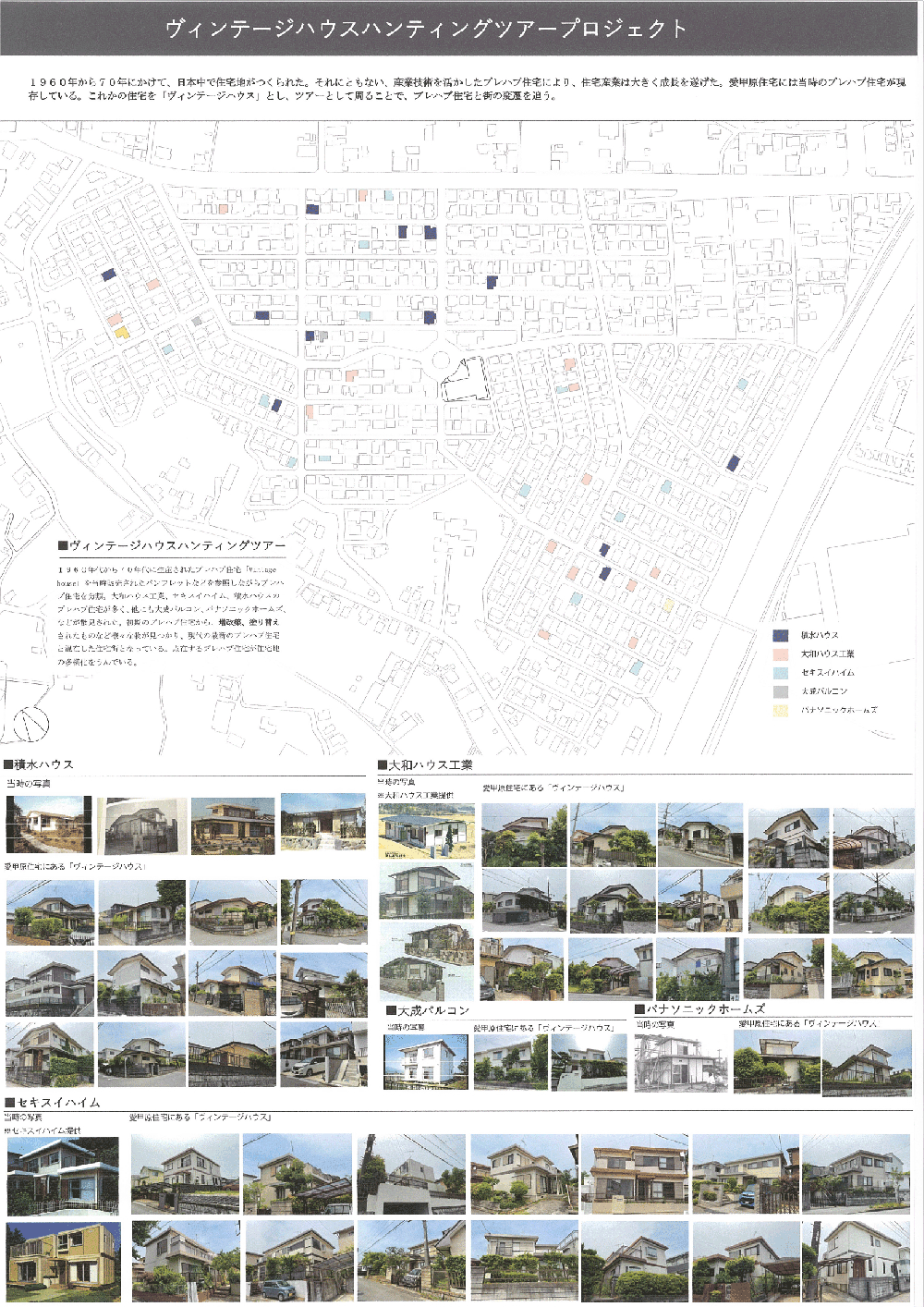

●ヴィンテージハウスハンティングツアー

愛甲原住宅には、現在でも分譲当時からある初期産業化プレハブ住宅が多く存在している。プレハブ住宅は戦後の大量供給のニーズに合わせて生産されたものであるが、販売後半世紀が経つ現在でも、塗り替え、増築など様々な形で使われている。分譲当時からあるプレハブ住宅を巡る事で、プレハブ住宅と現在の愛甲原住宅地の変遷を追う。

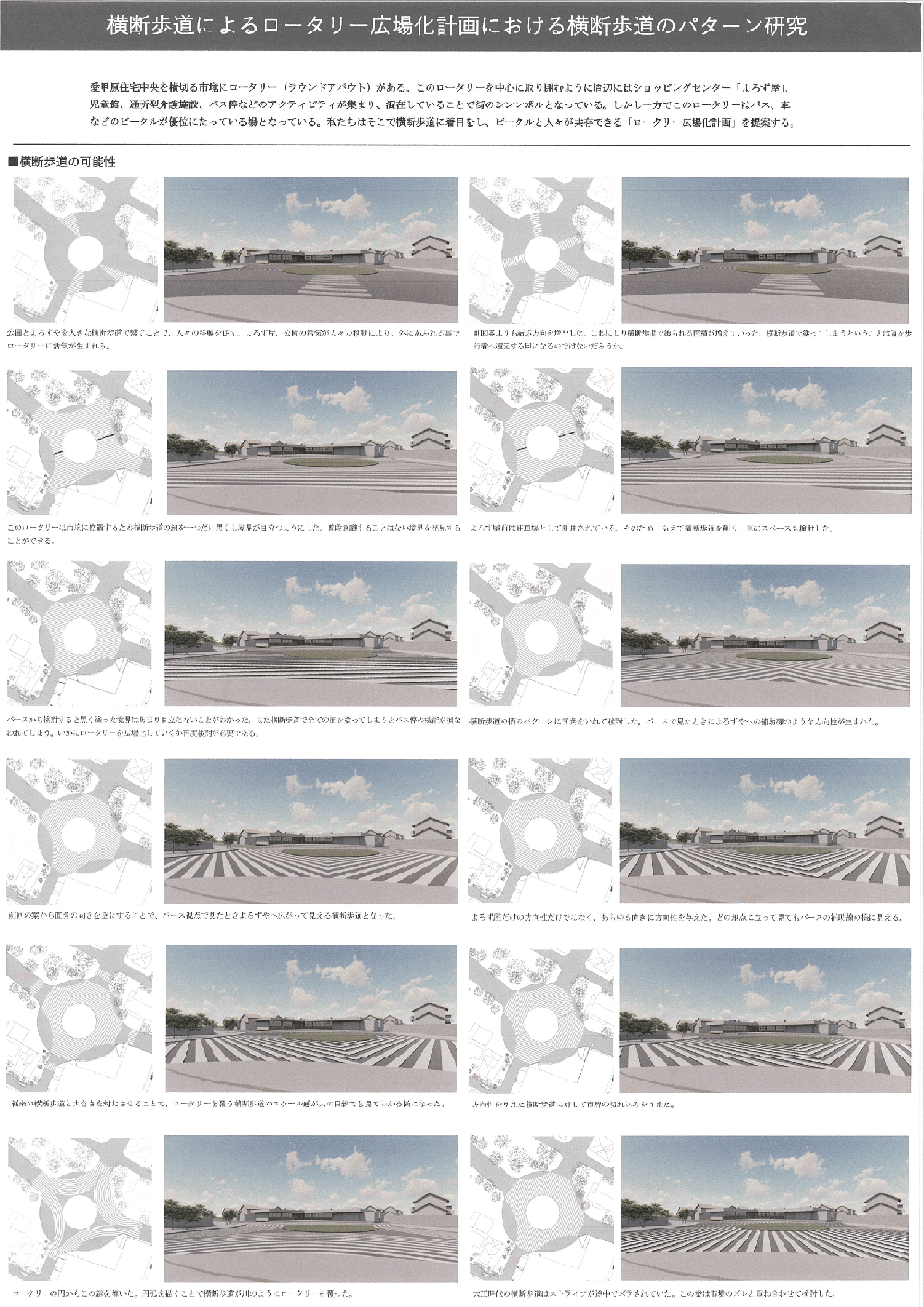

●横断歩道によるロータリー広場化計画

住宅地の中央にあるロータリー(ラウンドアバウト)は、住宅地の中でもショッピングセンターなどが集まり、まちのシンボルとなっている。しかし現状はバスや車などのビークルが優位に立っている場所である。このシンボル的な求心性のある空間を街に開くために、私たちはそこで横断歩道に着目をし、ロータリーを広場化するための「横断歩道パターン研究」を行った。

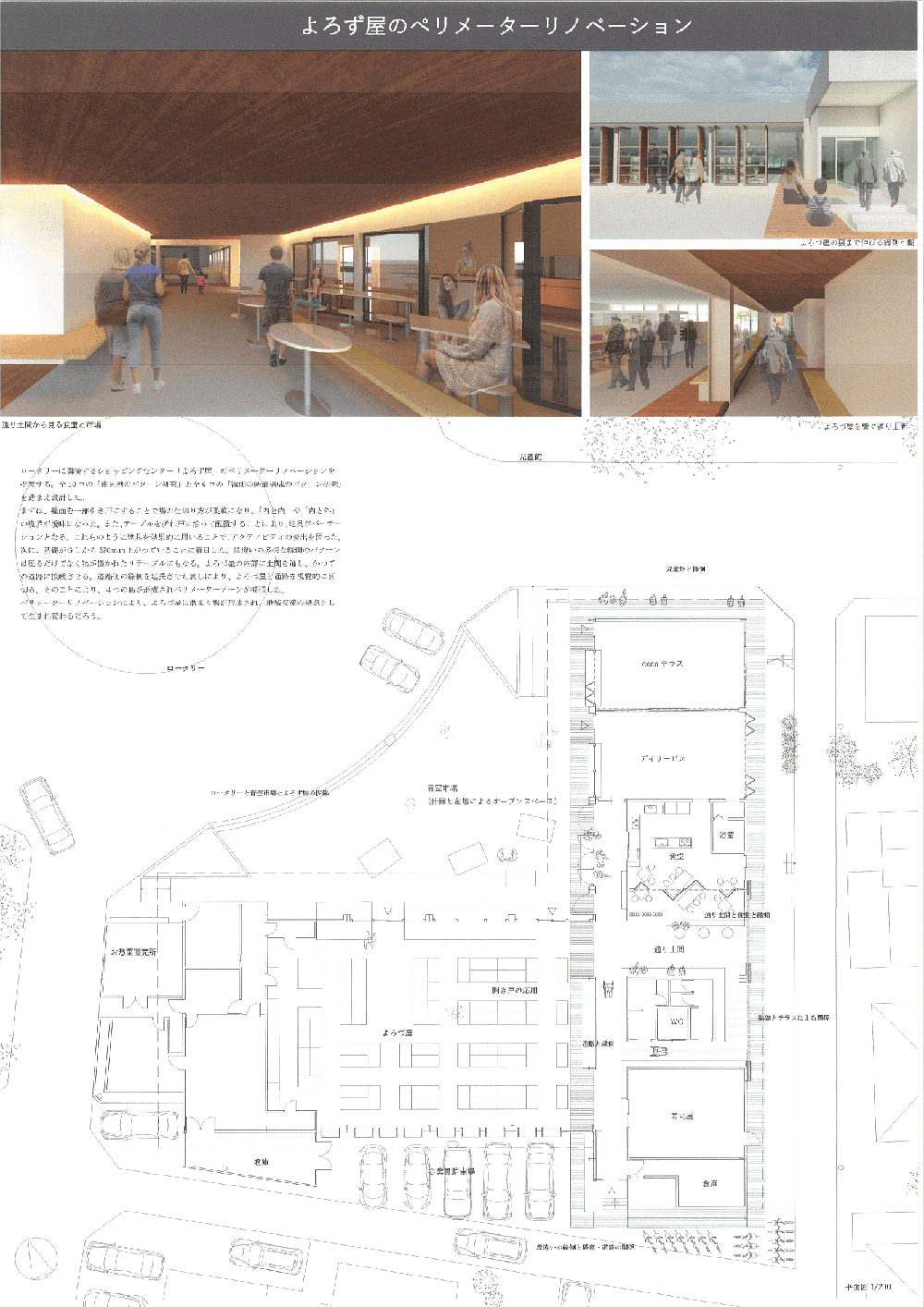

●「よろず屋」のペリメーターリノベーション

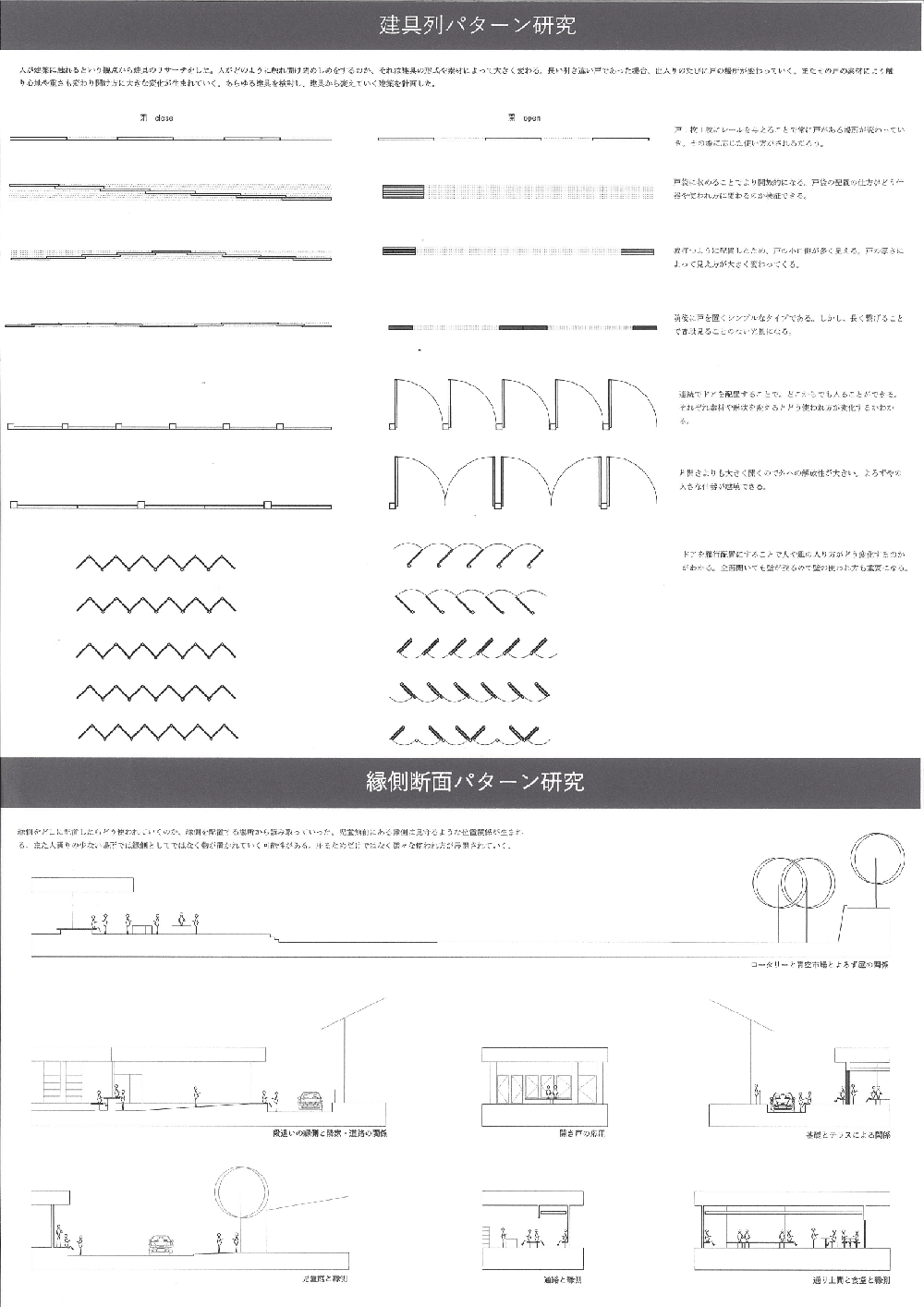

愛甲原住宅地の中央に位置するショッピングセンター「よろず屋」。ここにはよろず屋をはじめ、デイサービス、寿司屋、地域自治の場「cocoテラス」などがある。私たちはここに着目をし、愛甲原住宅地の住民の交流を促進させるため、ペリメーターリノベーションを行った。大きく二つのペリメーターの要素に着目し、一つは「建具列のパターン研究」、二つ目は「縁側の断面構成のパターン研究」を行い、そこからペリメーターゾーンを設計することで、よろず屋での住民同士のコミュニティの場の形成を図る。

【講評】

郊外にある1960年代の団地の再生である。中央部にはロータリーがありショッピングセンターや児童館、介護施設、バス停に囲まれている。この場所を中心に調査、実践、研究、設計された「境界」に関する5つのプロジェクトである。

①宅地と道の境界をプランターで緑化するという戦略的な網状農地計画。②高低差を段差で調整する造成地の境界に実践した手摺りプロジェクト。③初期のハウスメーカー住宅を「ヴィンテージハウス」としてハンティングするツアー企画。④横断歩道の「ゼブラ」パターン研究による場の広場化プロジェクト。⑤ショッピングセンターの建具および縁側というペリメーターゾーンのリノベーション・プロジェクト。調査研究、設計から実践へと横断する5つのプロジェクトにより住民の方々への参加を促す方法は、素朴ながらもワイルドな推進力があり、ともすれば机上の提案で終わってしまう団地再生活動とは一線を画す、その力強さと訴求力を評価したい。

田島 則行(千葉工業大学創造工学部建築学科 准教授/テレデザイン)

集合住宅再生・団地再生・地域再生学生賞 優秀賞

谷嵜 音花 明治大学

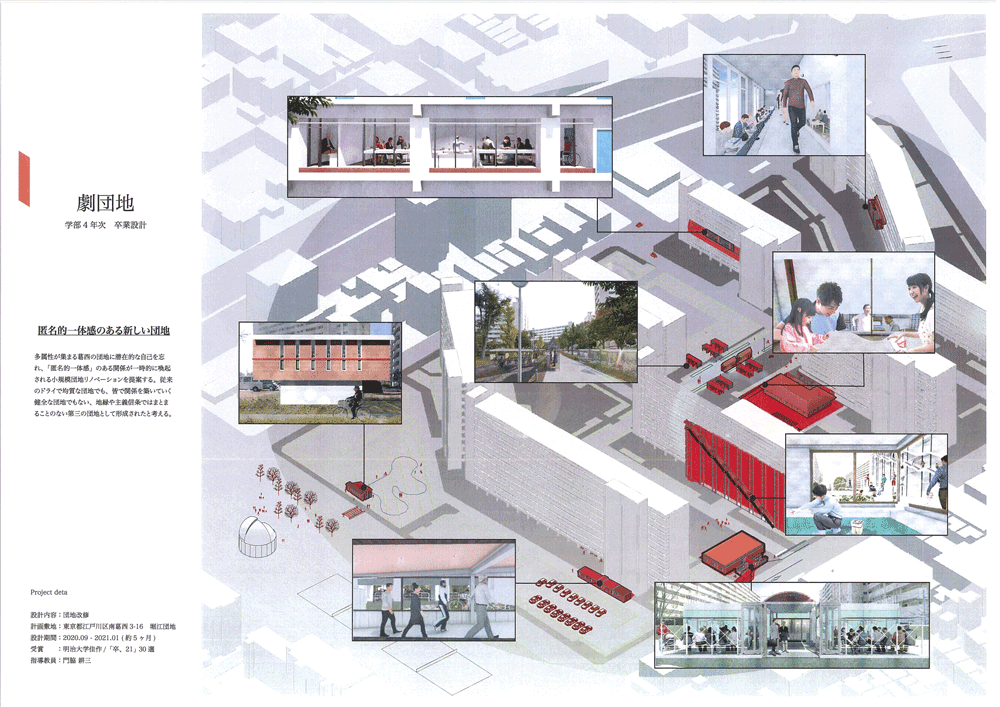

「劇団地」

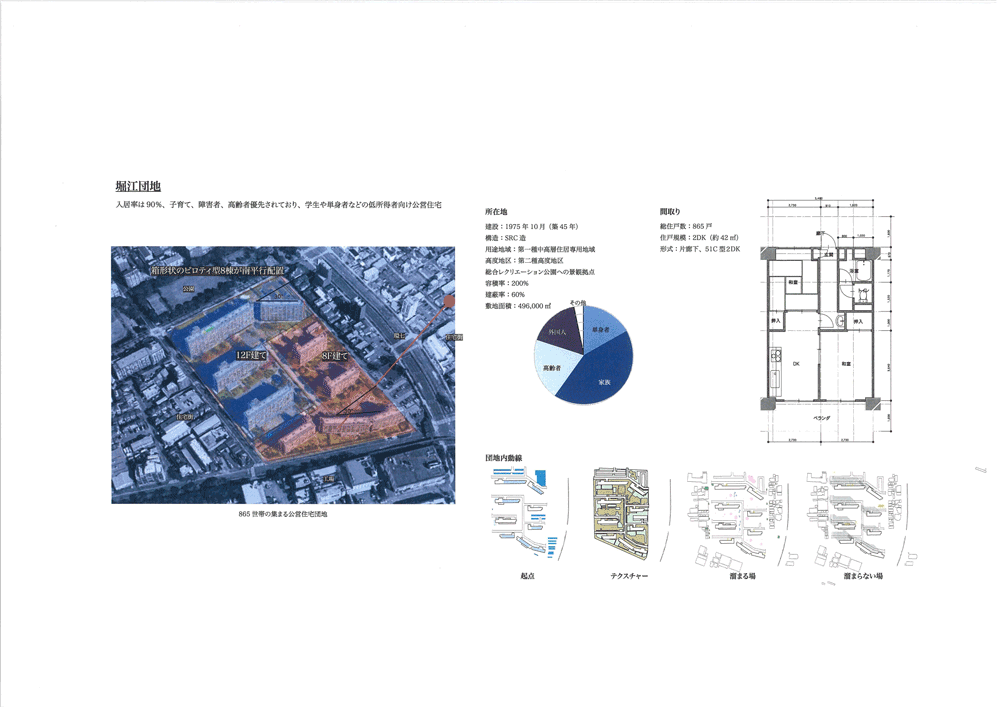

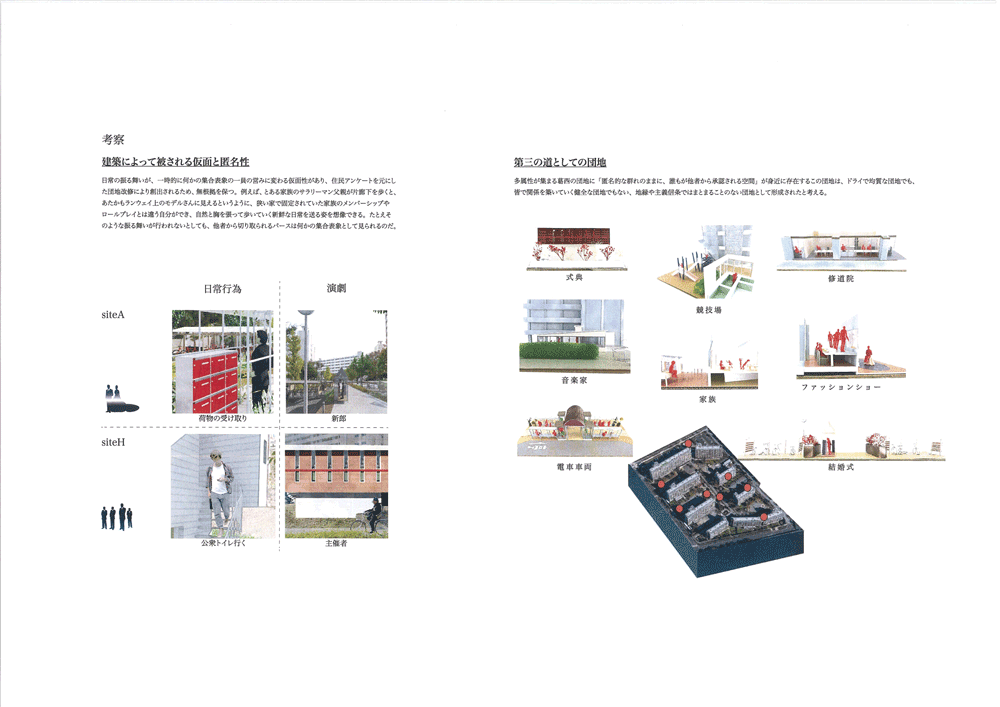

潜在的な自己を忘れ、「匿名的一体感」のある関係が一時的に喚起される小規模団地リノベーションを提案する。

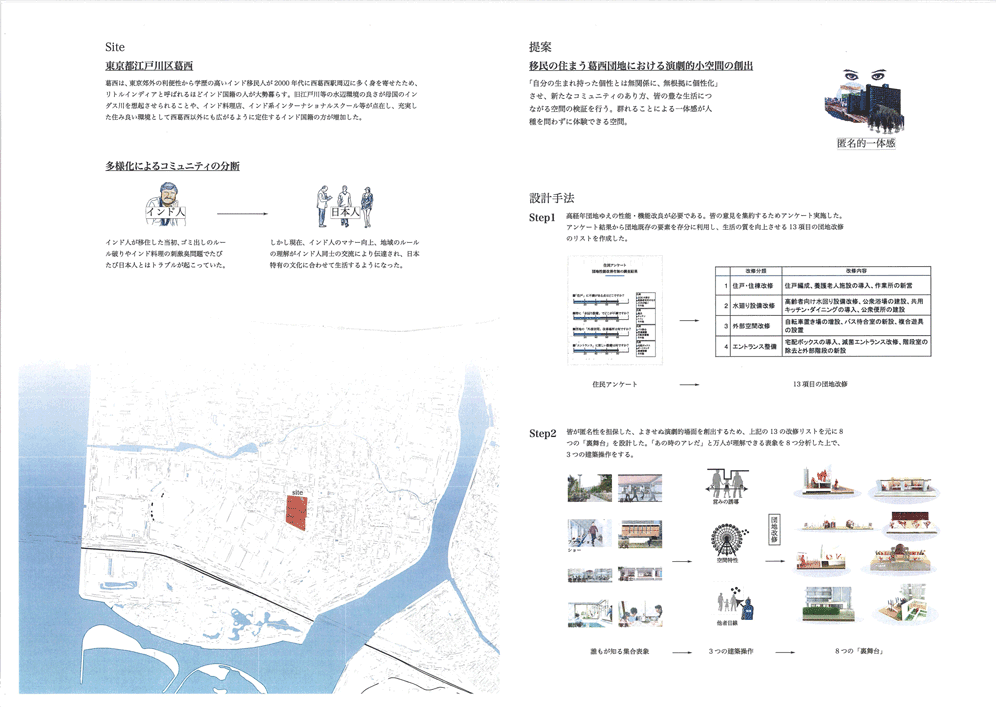

敷地はインド移民街として知られる東京都江戸川区南葛西。ここで発生するトラブルは民族性や文化性の違いによるものであり、多様化が進みコミュニティの分断が起きている日本社会に対して有意義な提案だと考える。

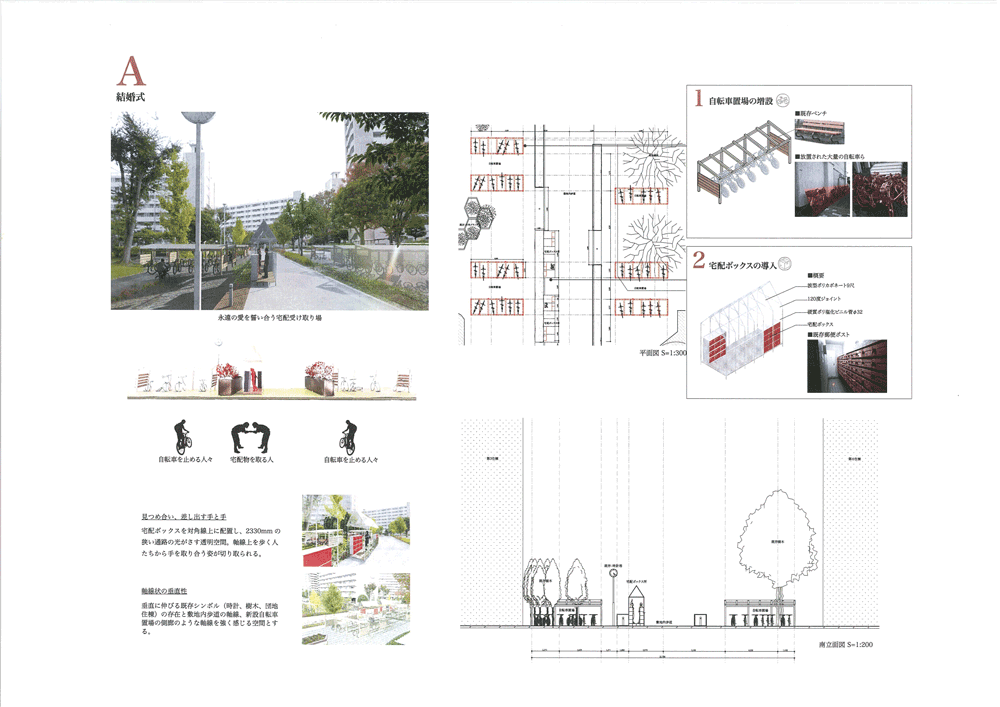

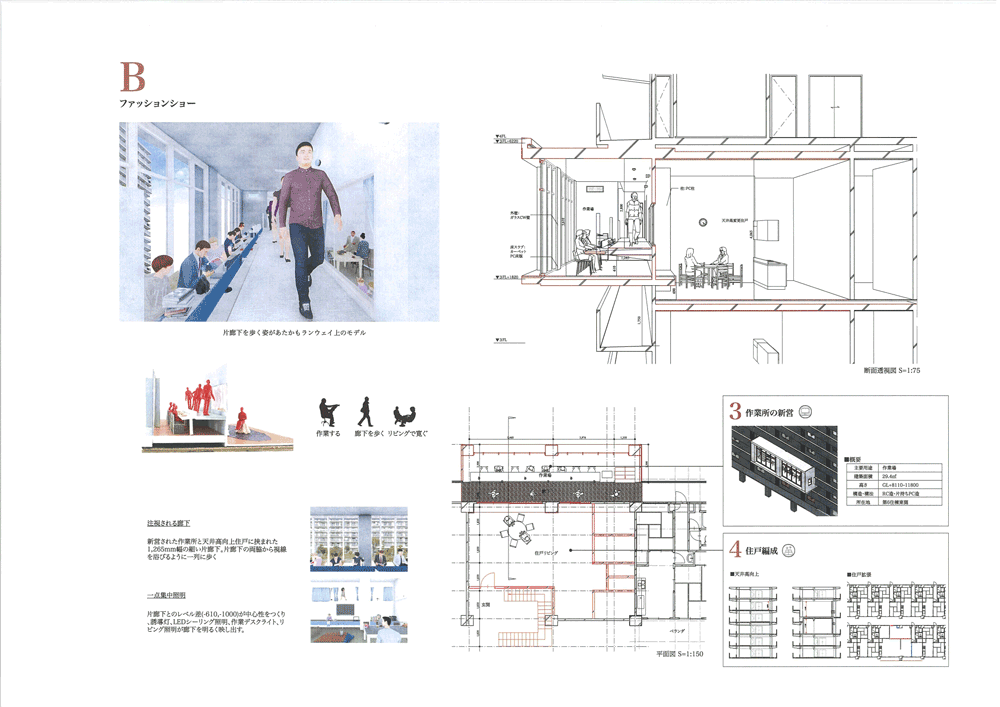

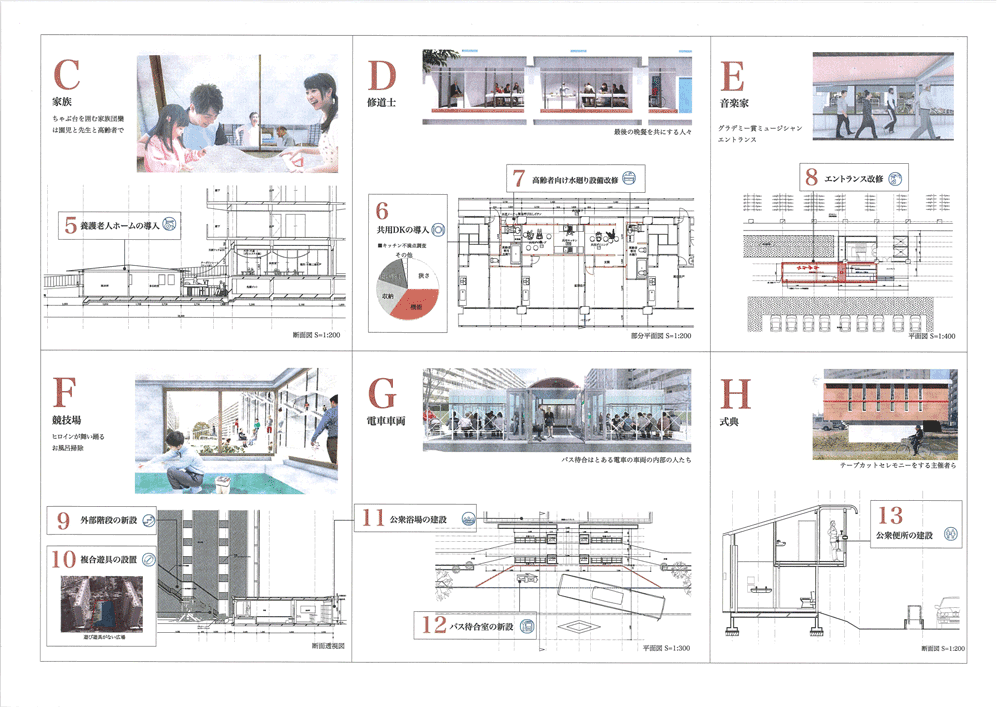

この設計は、日常的なとある振る舞いが、一時的に何かの集合表象の一員の営みに変わる小空間であり、それは住民アンケートを元にした13項目の団地改修により、無根拠を保った8つの舞台を創出される。個性を持つ「個」ではなく、匿名化された個が「群」になることでとある集合を振起させる。

多属性が集まる葛西の団地に「匿名的な群れのままに、誰もが他者から承認される空間」が身近に存在するこの団地は、ドライで均質な団地でも、皆で関係を築いていく健全な団地でもない。第三の団地として形成されたと考える。

【講評】

この提案は、外国人居住が多い団地で、複数の演劇的小空間をインストールし、そこでの居住者の心理的反応を誘発させようとしたものである。たとえば、ファッションショーのランウェイに見立てる片廊下の改修の他、競技場、結婚式、修道院などに見立る空間の改修がある。これらは、団地という日常生活の場における団地住民の普段の行動が、見る/見られるという視覚的作用からコミュニケーションの心理的作用に変換させようとする空間づくりである。うまく機能するかどうかは白紙ではあるが、従来の課題に対して延長線上の解決を目指すものではなく、イノベーティブな提案であるところを評価した。その中で、奇抜さを売りにだけした設計提案ではなく、団地住民に対してのアンケート結果を元にしたという提案の作法も持ち合わせている。団地の空間を読み替える、編集し直しなおす、という改修設計のプロセスは、今後の団地再生の一つの手法になるであろう。

鈴木 雅之(千葉大学国際教養学部 准教授/団地★未来シフト)

集合住宅再生・団地再生・地域再生学生賞 奨励賞

齋藤 あずさ 椙山女学園大学大学院

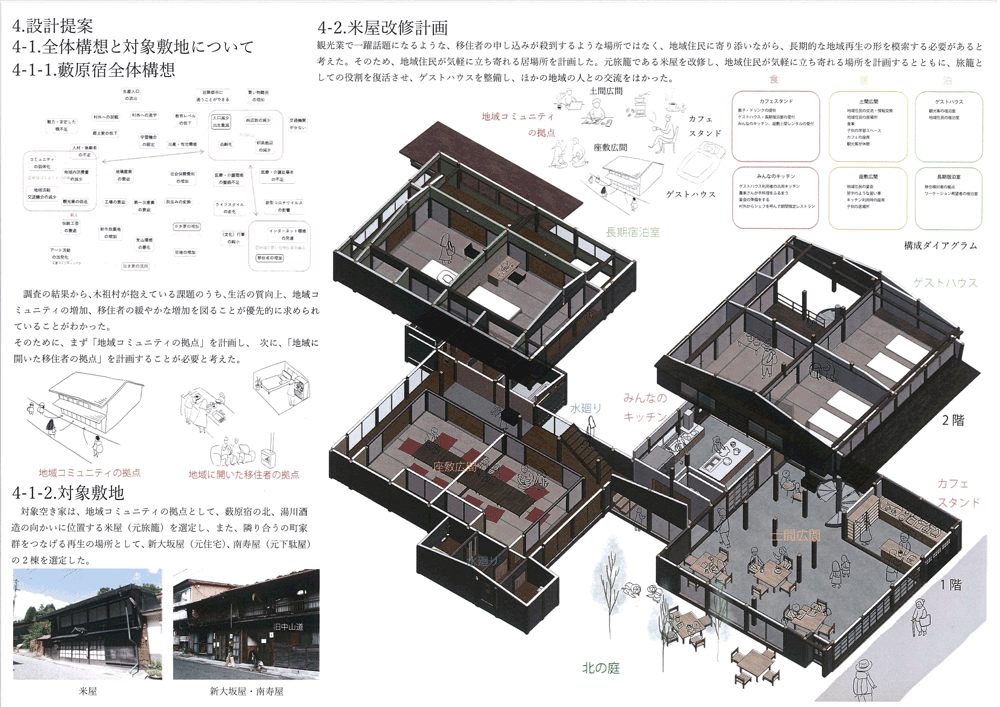

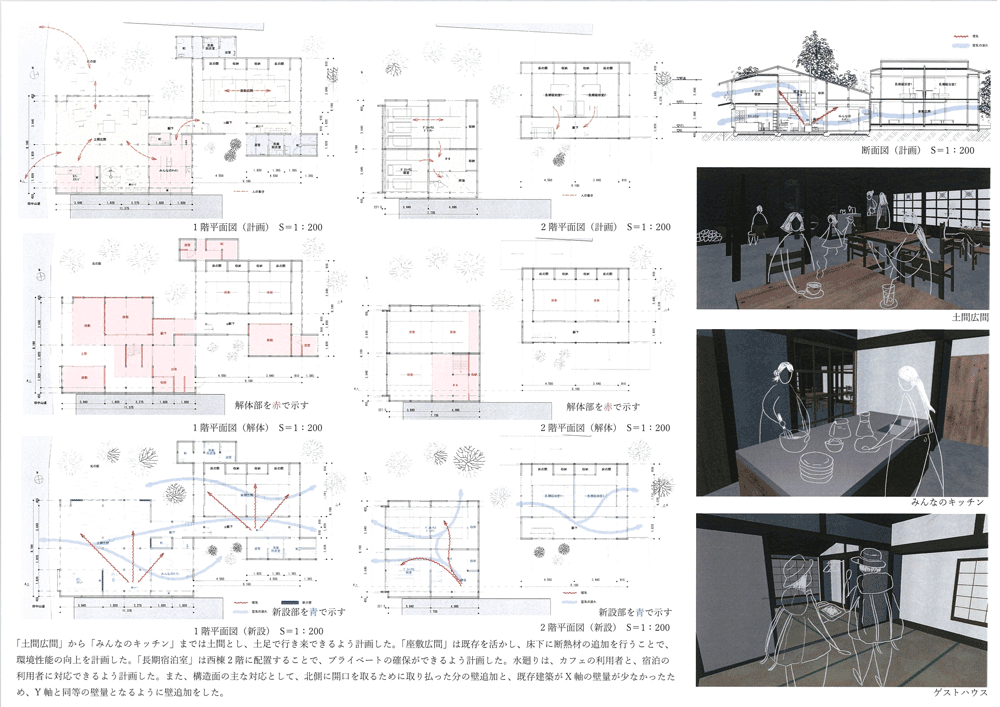

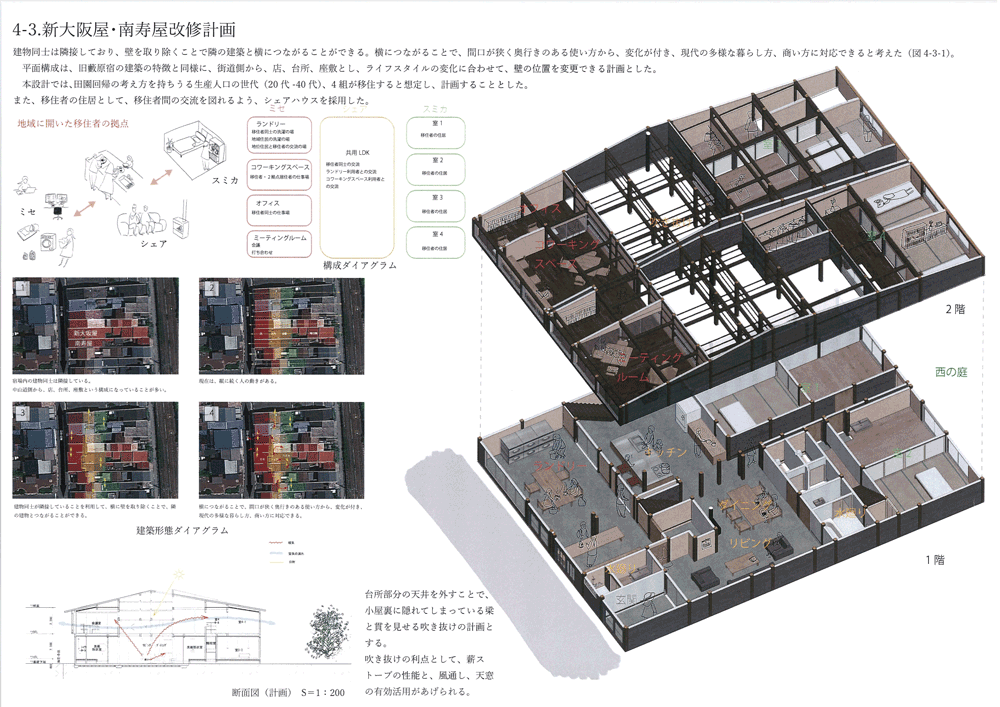

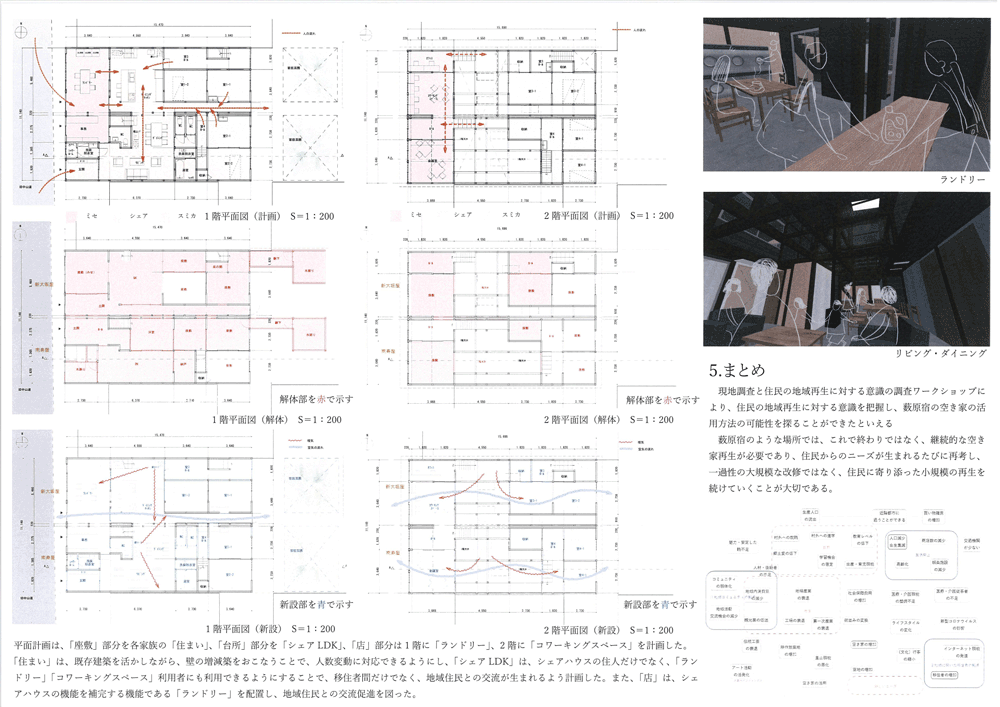

「地域再興計画:住民の地域再生に対する意識の把握と空き家活用の設計提案-長野県木祖村旧薮原宿を対象として-」

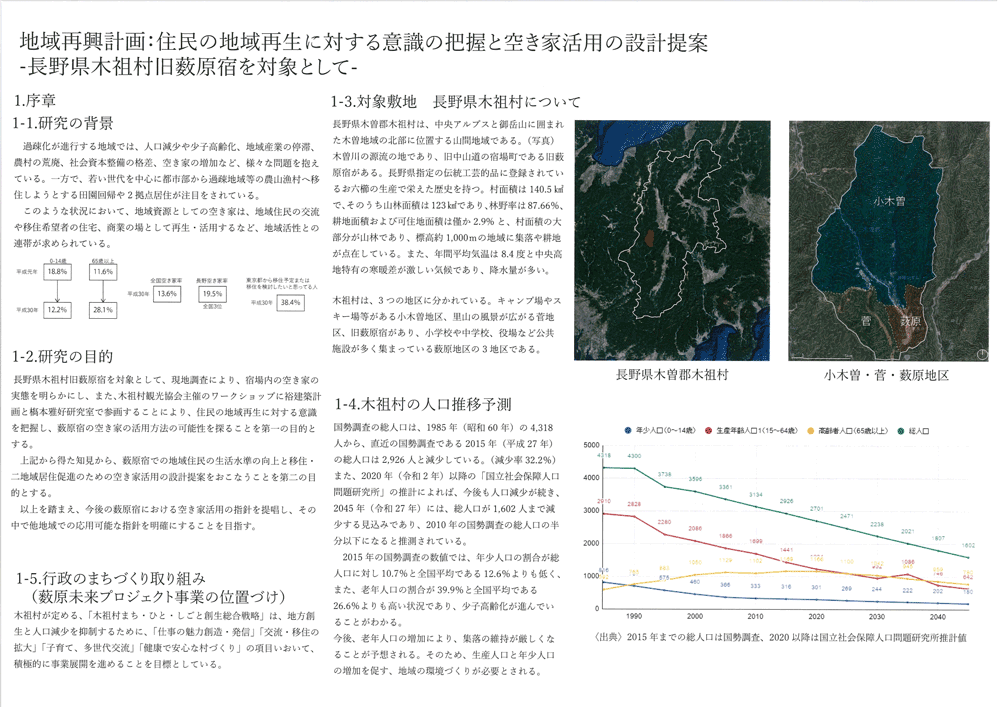

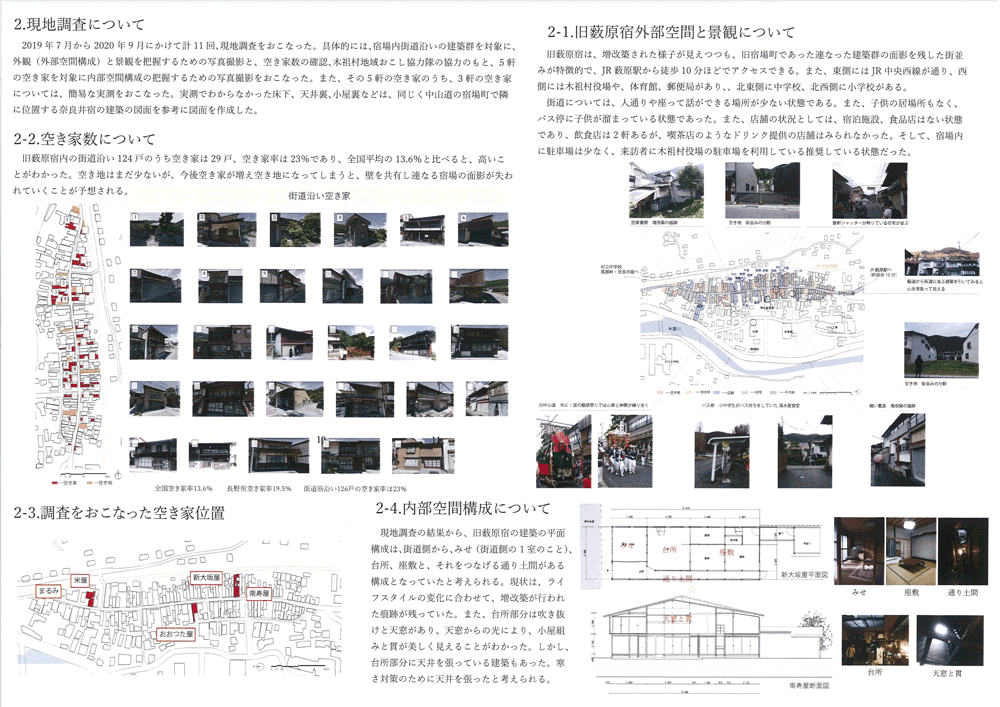

過疎化が進行する地域では、人口減少や少子高齢化など、様々な問題を抱えている。一方で、若い世代を中心に都市部から過疎地域へ移住する田園回帰や二地域居住が注目をされている。このような状況において、地域資源としての連帯が求められている。

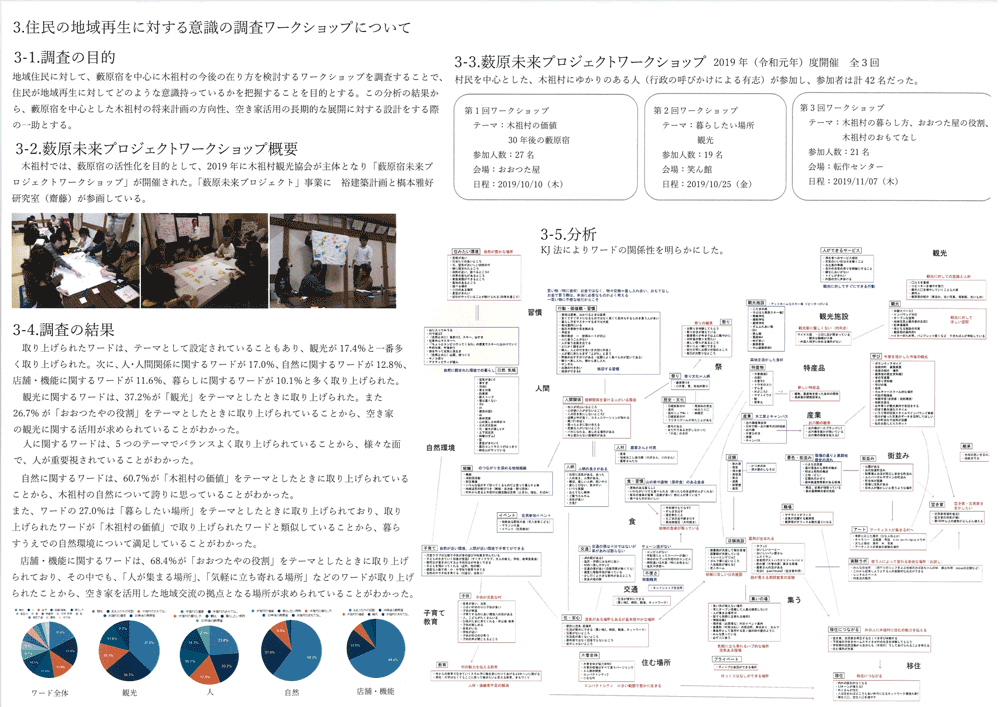

長野県木祖村旧薮原宿を対象として、現地調査により、宿場内の空き家の実態を明らかにし、また、木祖村観光協会主催のワークショップに裕建築計画と槗本雅好研究室で参画することにより、住民の地域再生に対する意識を把握し、藪原宿の生活水準の向上と、移住・二地域居住促進のための空き家活用の設計提案をおこなうことを第二の目的とする。

【講評】

過疎化の進む街道沿いの宿場町(長野県木祖村旧薮原宿)の再生計画である。宿場内の空き家の実態を明らかにするための計11回に及ぶ現地調査、村の観光協会主催の3回のワークショップへの主体的な参加による、住民の地域再生に対する意識の把握という、時間をかけた丁寧な調査とその結果に基づく提案であり、この一連の誠実なプロセスを経た計画である点で、一人の学生の計画案として高く評価したい。具体的な提案は、街道沿いにある29戸の空き家の中から、3戸の空き町屋を選び、一戸は、ワークショップで確認した村の課題に対応すべくゲストハウスを含む地域コミュニティの拠点に改変し、他の2戸は、田園回帰の考え方を持つ若い世代4組が移住して来られるシェアハウスに改変している。上述の丁寧な調査の過程を経ているだけに、木造軸組構法の特性を活かしたこれら空間改変の提案にも説得力がある。実際の宿場町の再生に繋がることを期待したい。

松村 秀一(東京大学大学院工学系研究科特任教授)

集合住宅再生・団地再生・地域再生学生賞 奨励賞

今野 琢音 東北工業大学

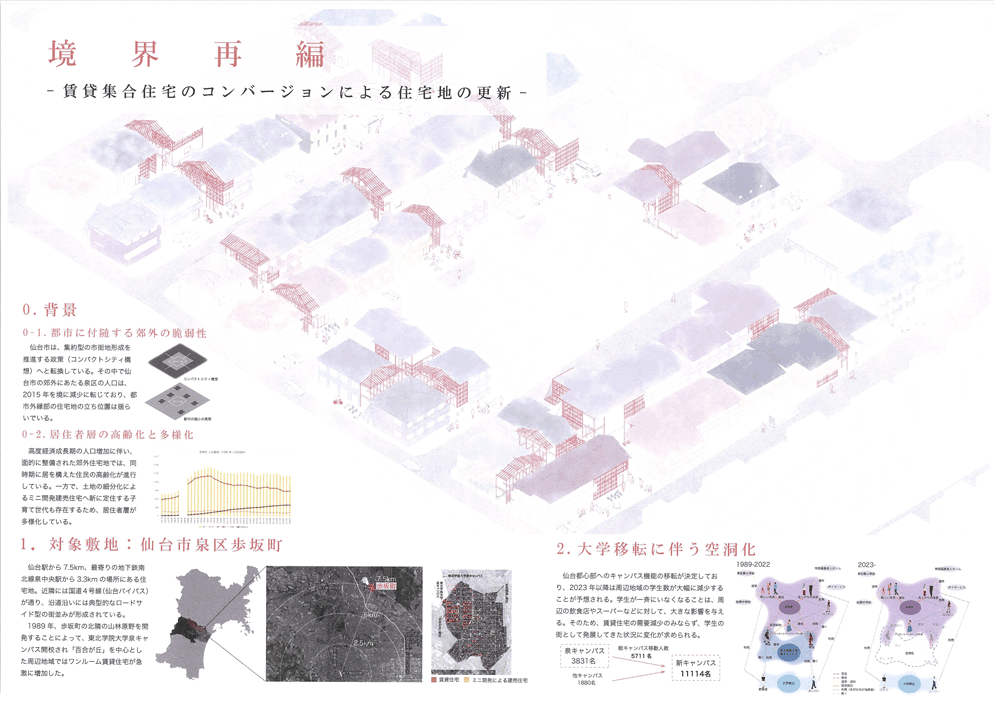

「境界再編-賃貸集合住宅のコンバージョンによる住宅地の更新-」

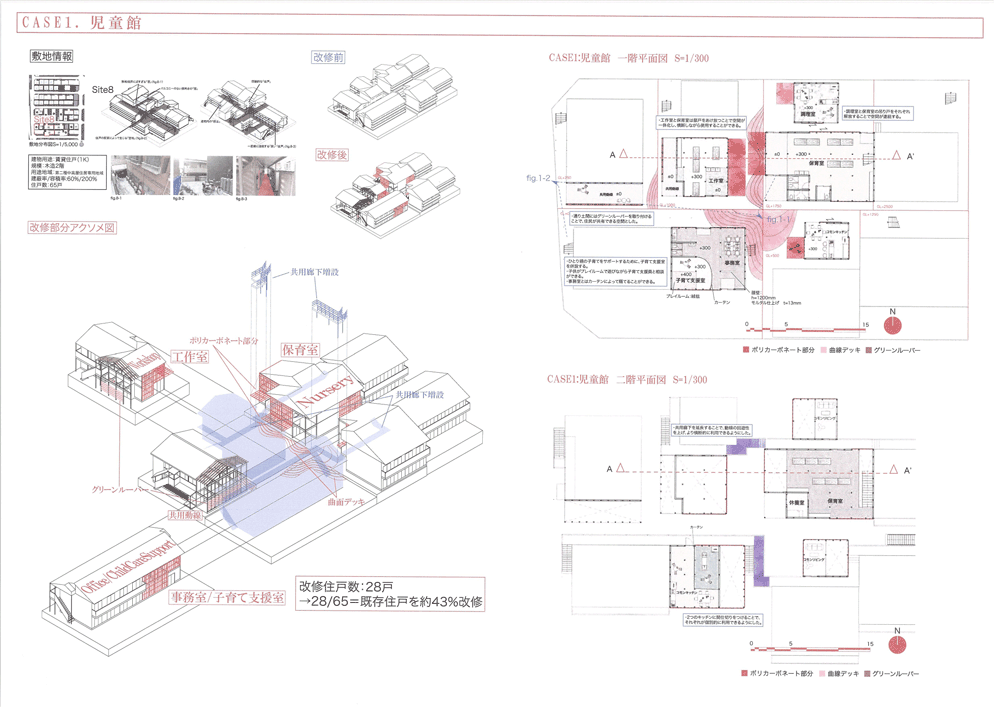

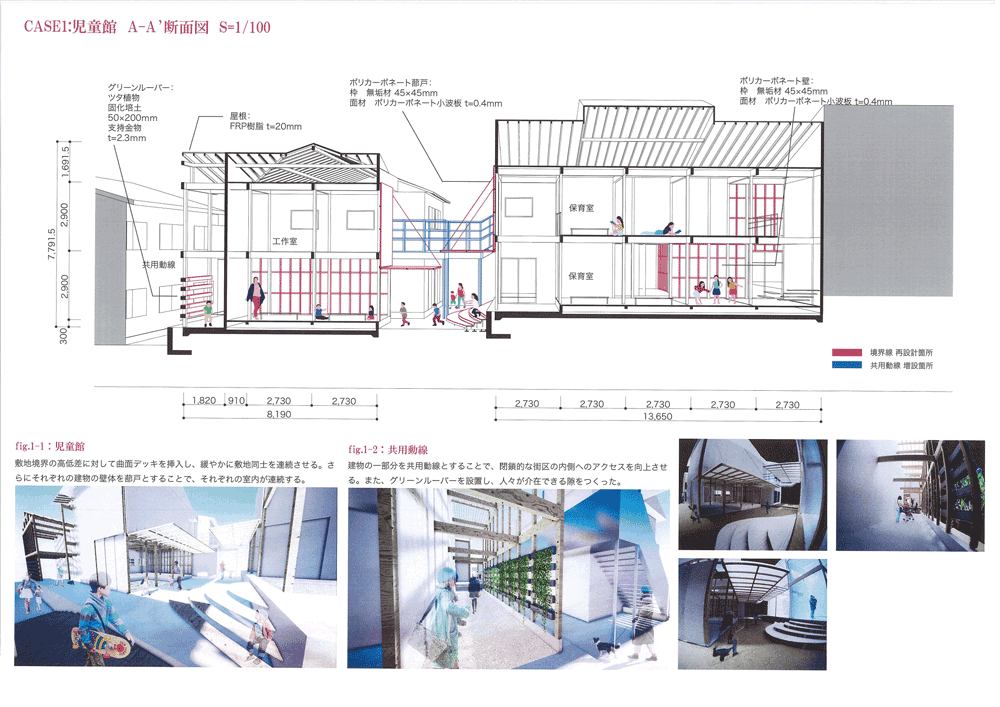

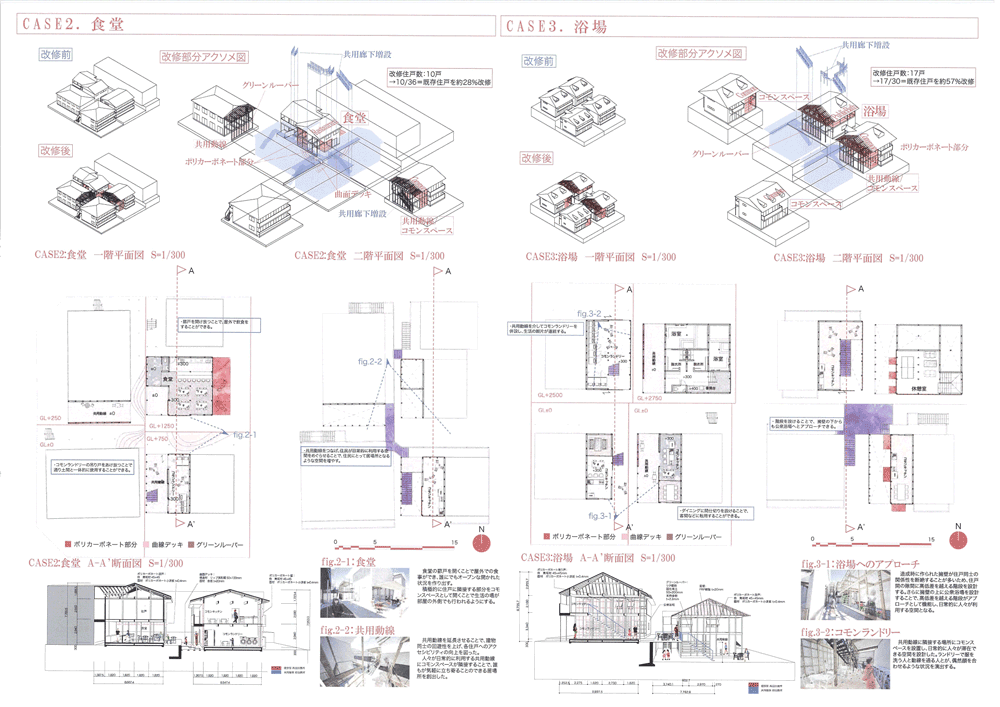

本計画では、敷地境界周辺の再設計によってコモンスペースを作り出し、計画エリアの住民のみならず、地域住民が日常的に集える空間を設計した

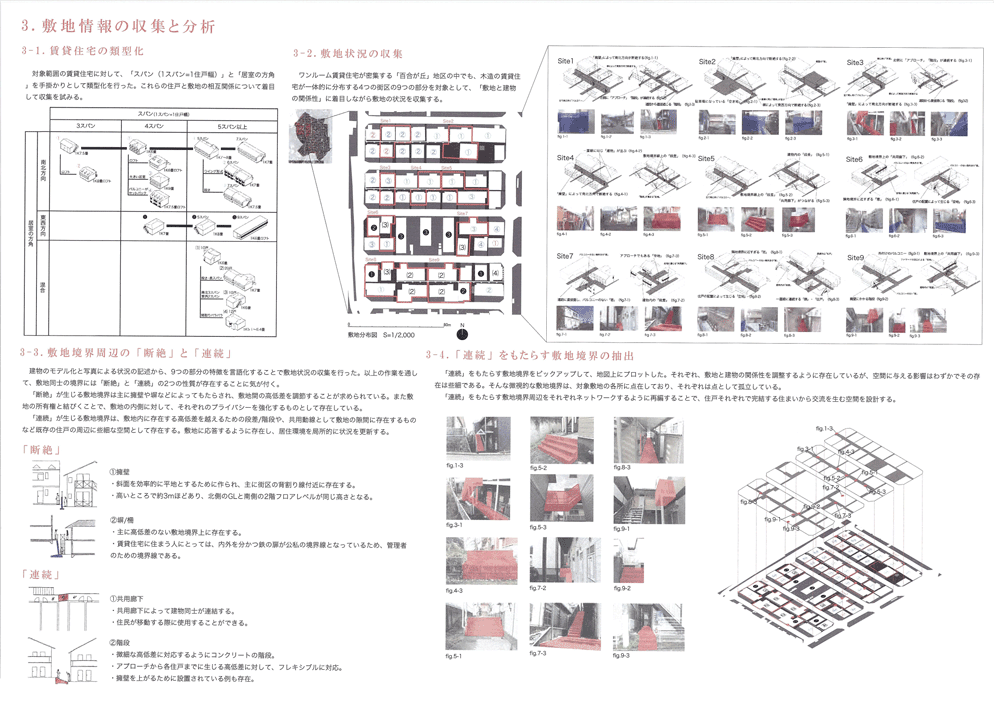

まず、郊外住宅地の敷地境界線に着目した。郊外住宅地の敷地境界線は、その輪郭が明確である。それは、想定される戸建住宅に対する所有が明確であり、地縁から解放された人々がどこからともなく集まるために、それぞれのプライバシーが重視されやすい環境にあるからである。詳細にこの特徴を捉えるために、計画エリアの建物と敷地の関係性を収集した。

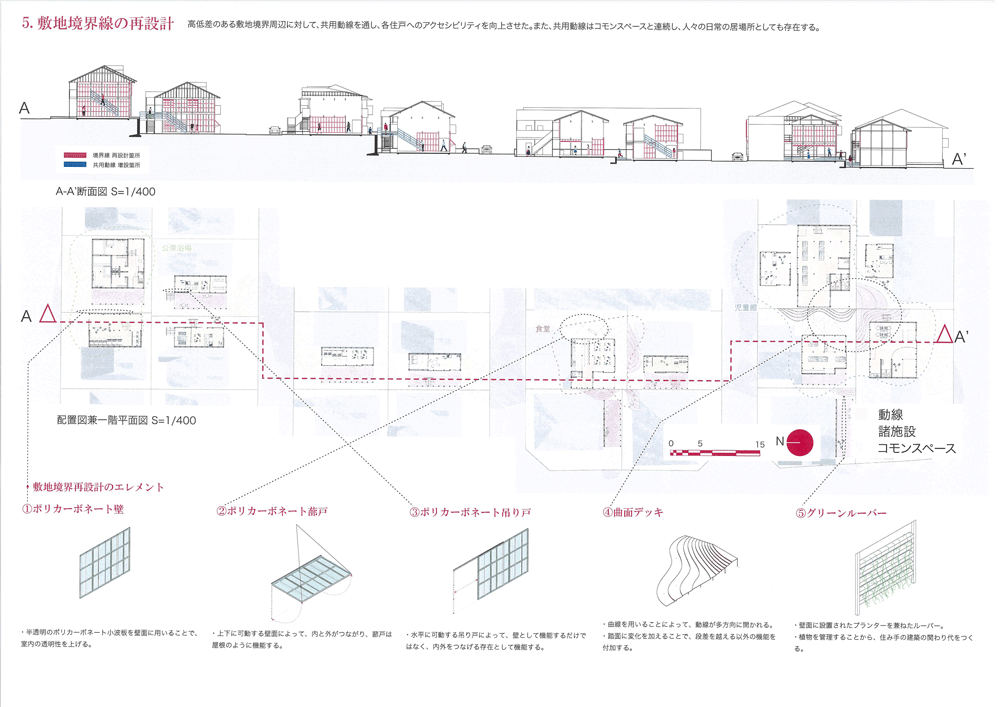

その結果、敷地境界線には「断絶」と「連続」の性格があるということに気が付いた。「連続」の性格を持つ敷地境界をそれぞれ延長させ、敷地同士が呼応するように敷地境界線を再設計する。

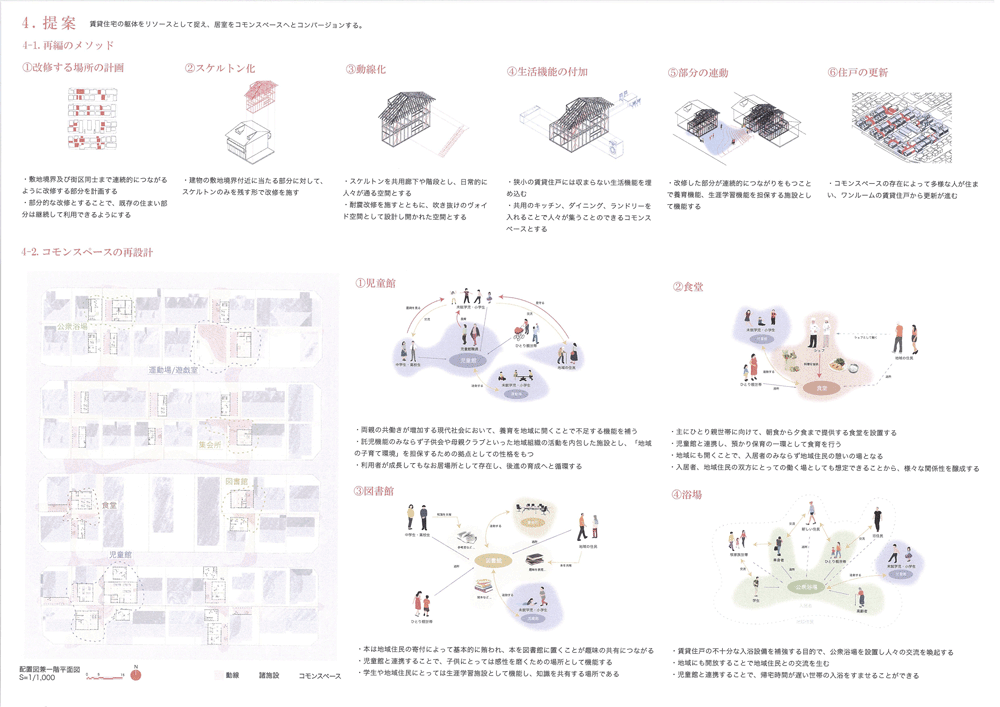

次に、再設計によって生じた空間をコモンスペースとして住民へと開くように計画する。賃貸住宅の一部を共有の動線として地域へ解放し、敷地境界線を人々が日常的に横断できるようにするとともに、生活機能を補填する「ランドリー」「キッチン」「ダイニング」を動線に隣接するように配置した。

最後に、敷地境界周辺に当たる賃貸住宅の一部を連続させるように、「児童館」「食堂」「図書館」「浴場」を計画した。それぞれの施設を設計することで、養育機能を住戸の外で担保できるようにし、ひとり親世帯など現代社会の精度の編み目から零れ落ちてしまう人々が、共同して暮らすための場所を提案する。標準世帯以外を受け入れるハードに乏しい郊外住宅地へ、多様性を受け入れるハードを整備するために、賃貸住宅群を捉え直し局所的な再設計を行う。

【講評】

大学のキャンパス移転に伴い、空いていく周囲の木造アパート群。その建物の一角を、住民がみんなで使える「児童館」「食堂」「図書館」「浴場」などに転用し、相互につないでいくことで、住宅地を再編しようという案である。地域にランダムに生じる空き空間を「点」として再生し、「面」的な効果を得ようとする案は数多くあるが、この作品に可能性を感じるのは、相隣間の建物で効果を連動させようとしているところである。そのために作者が用意したのが、敷地間の高低差を埋める「曲面デッキ」、コモンスペースと各施設の関係を取り持つ「ポリカーボネート蔀戸」「ポリカーボネート吊り戸」「グリーンルーバー」などのデザインエレメントである。チープな材料を多用することの是非は議論があるが、それはDIYなどによる協働で地域を変えていくプロジェクトの姿をイメージしてのことだろうか。だとしたら、ここで暮らした学生が企画や作業に参加し、やがて住民にバトンタッチしていくまでのプロセスなども描けたかもしれない。

森田 芳朗(東京工芸大学工学部建築学科 教授)

総評 (審査委員長:松村秀一)

今年は、コロナ禍の影響もあり、昨年よりも応募作品は若干減少したものの、寄せられた設計案は多様で、またいずれも高いレベルのものであり、受賞作の選考にあたって審査委員たちを悩ませるには十分であった。

全体を通してみると、集合住宅再生・団地再生・地域再生という課題を、学生たち自身が意識し始めてから相当な年数が経過し、具体的な実践例も各地で現れ始め、同時にその効果等も見え始めてきている今の時代だからこその、一歩先に踏み出しつつある状況を感じ取ることができたのは、審査委員一同の期待を上回ることであった。

例えば、最優秀賞に見られた人口減少に合わせながら、従前よりも豊かな居場所を形作る形で段階的に進めるという魅力的な減築プロセス提案、優秀賞および奨励賞の両方に見られた、建物外部の境界領域において住み手の参加を促し得る実践可能なプロジェクトを複数用意した提案、もう一つの優秀賞に見られた、住み手の意向調査に基づきながらも従来よく見られた直接的な課題解決型のアプローチから少し距離を置き、見る/見られるという視覚作用を意識した空間の再編集を施す提案、そして、もう一つの奨励賞に見られた丹念な建物調査や住み手とのワークショップの経験を提案に結び付けた実践的な提案。これらはどれも、集合住宅再生・団地再生・地域再生という課題に対する学生の取組みが、全体に以前よりも一歩進んだことを感じさせるものであった。惜しくも選からは漏れたが、世界中に数多く存在する旧ソ連型の団地の性能改善に取り組む提案も見られ、来年以降、応募作のフィールドがより国際的に広がることを予感させられた。コロナ禍の中での募集になったこともあり、「ニューノーマル」をテーマにした意欲作もあったが、ウィズ・コロナ或いはアフター・コロナ時代の集住のあり方を意識した提案がこの一案に限られたのは少々残念であった。コロナ禍に関しては、まだまだ予断を許さないが、これからの集住のあり方に影響を及ぼすことは間違いないだろう。次回に期待したいと思う。

来年以降の本賞の事業についても期待が膨らむ本年の内容であった。応募された学生の皆様に心より感謝申し上げたい。