2014.5.

第11回 団地再生卒業設計賞 入選作

第11回団地再生卒業設計賞 受賞作品3点が選ばれました。

<団地再生卒業設計賞 内田賞>

隅田 陽子 京都造形芸術大学通信教育部

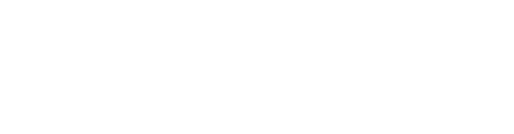

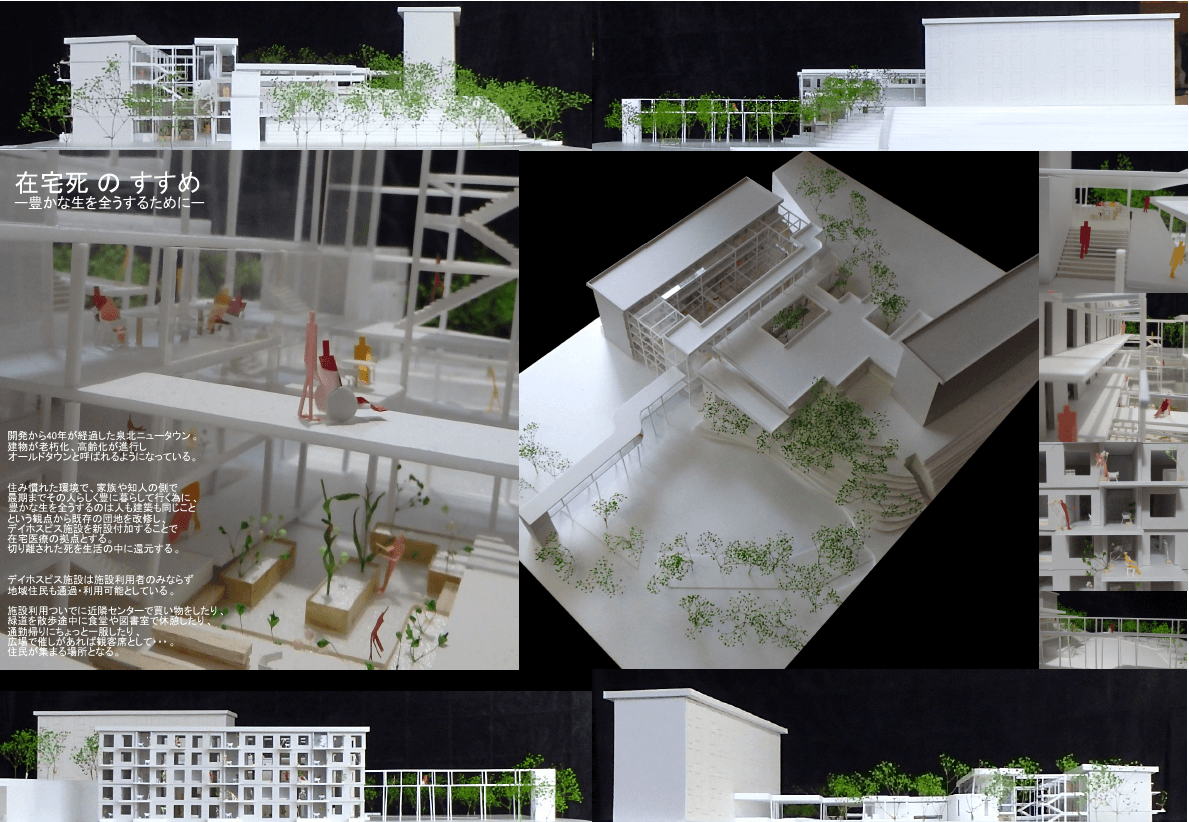

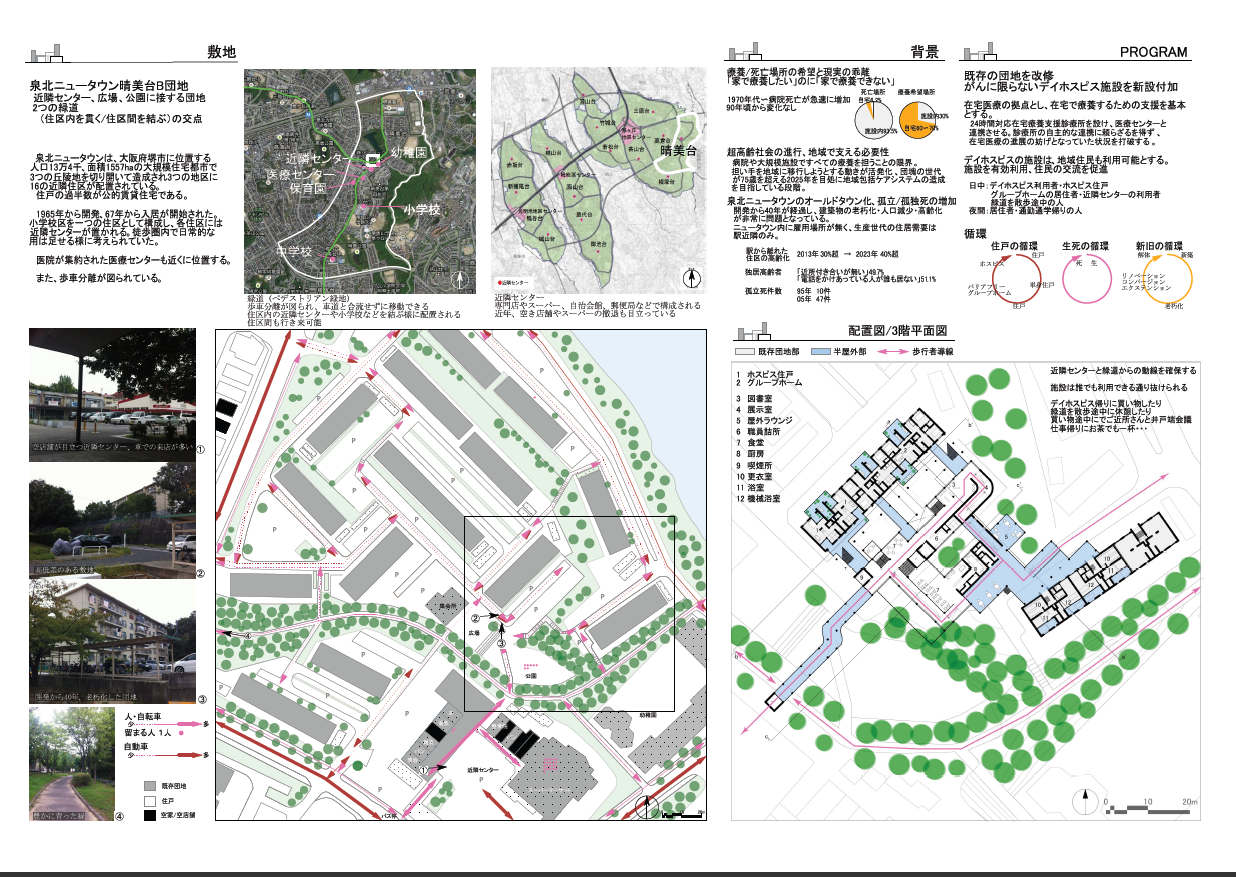

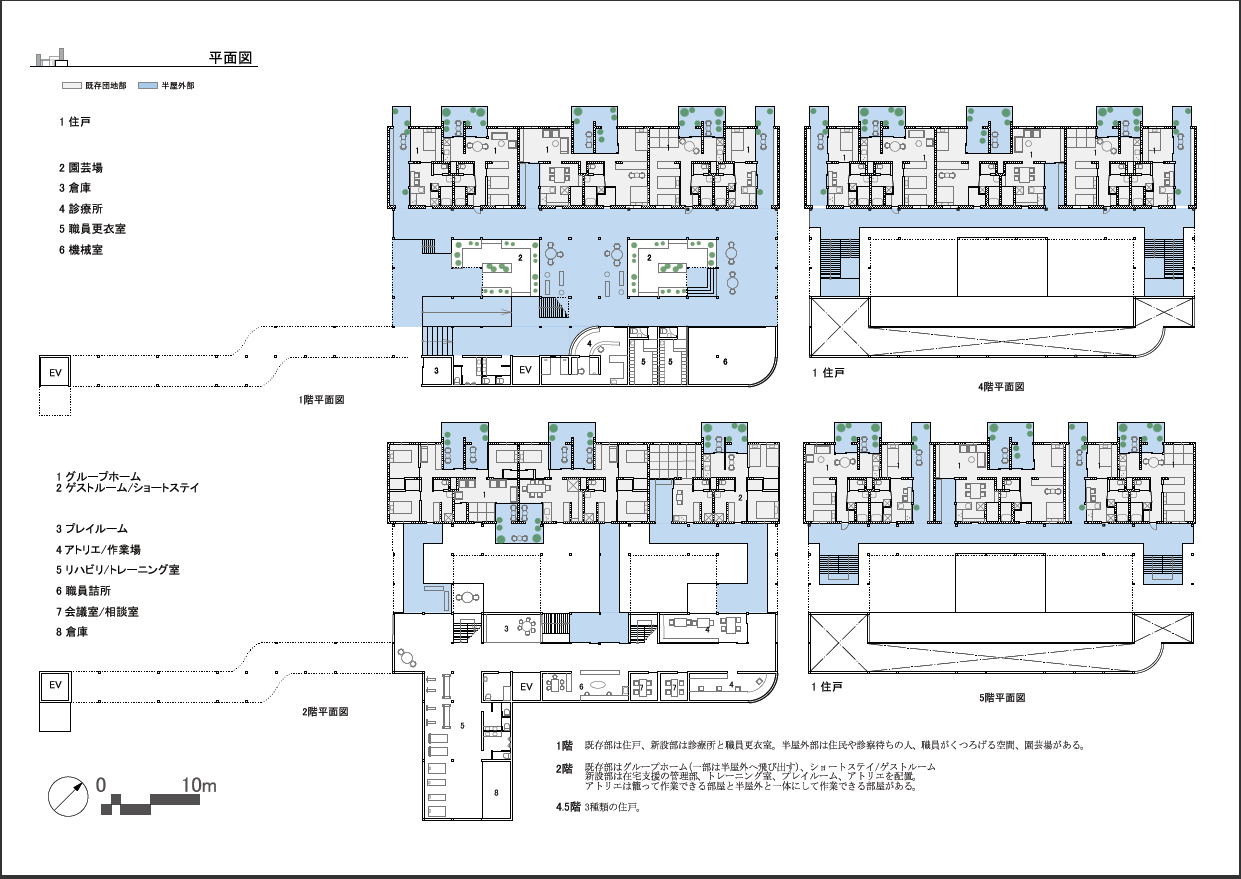

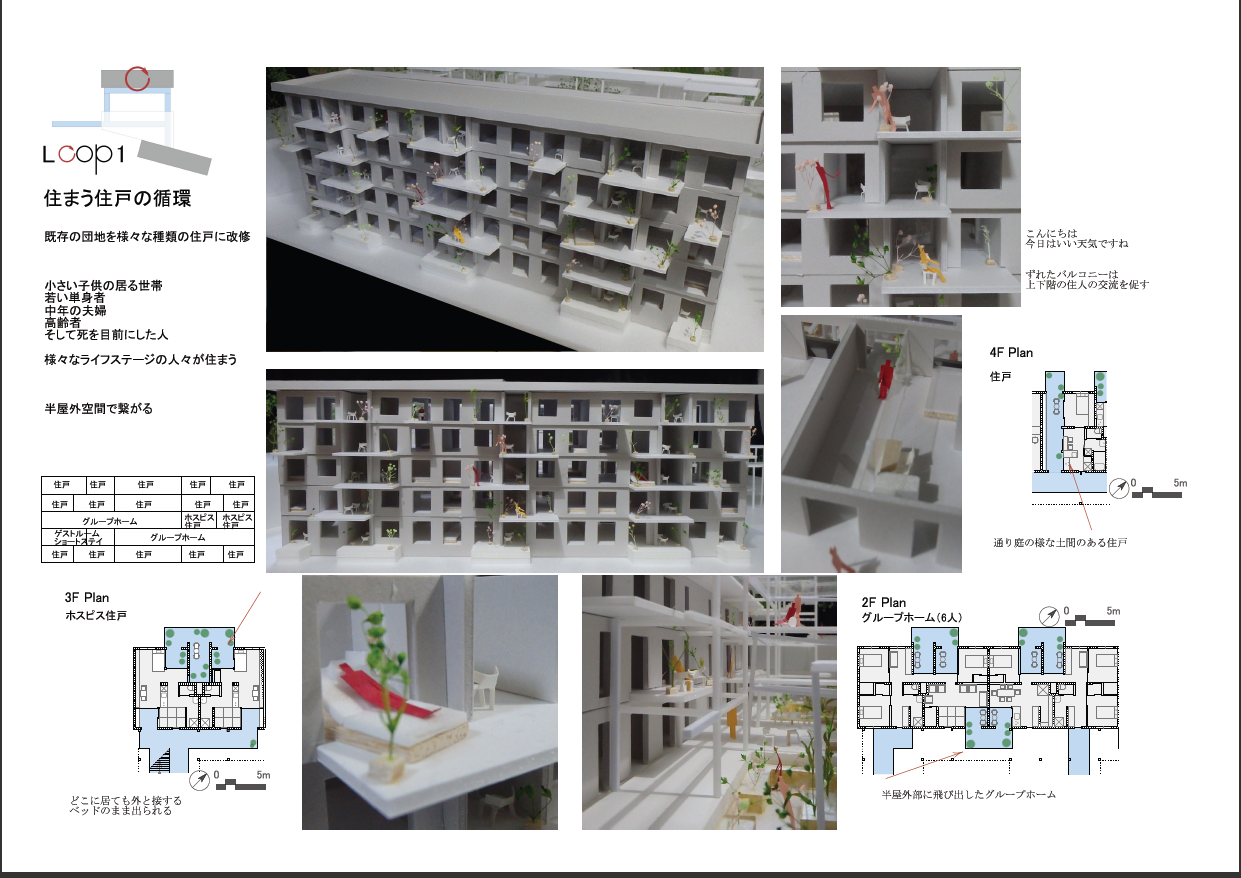

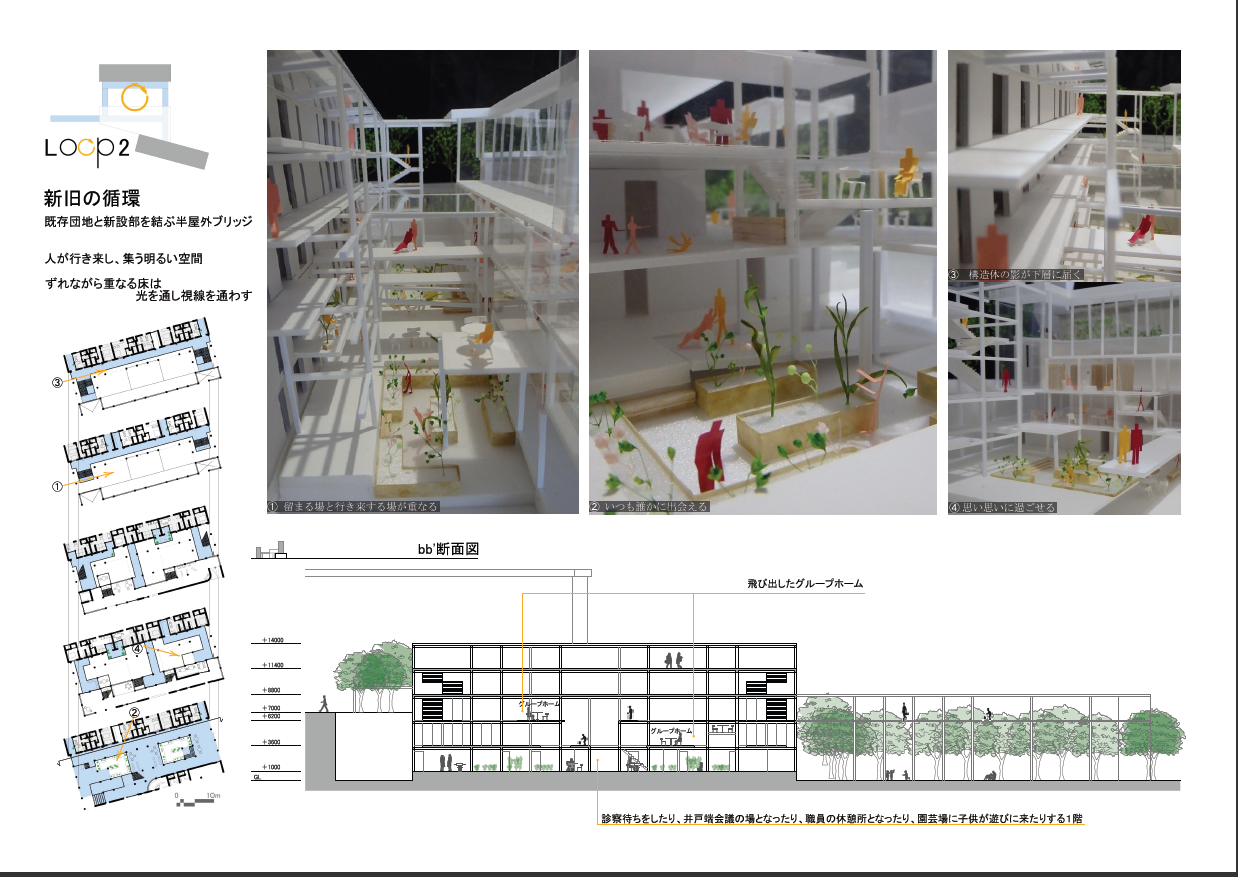

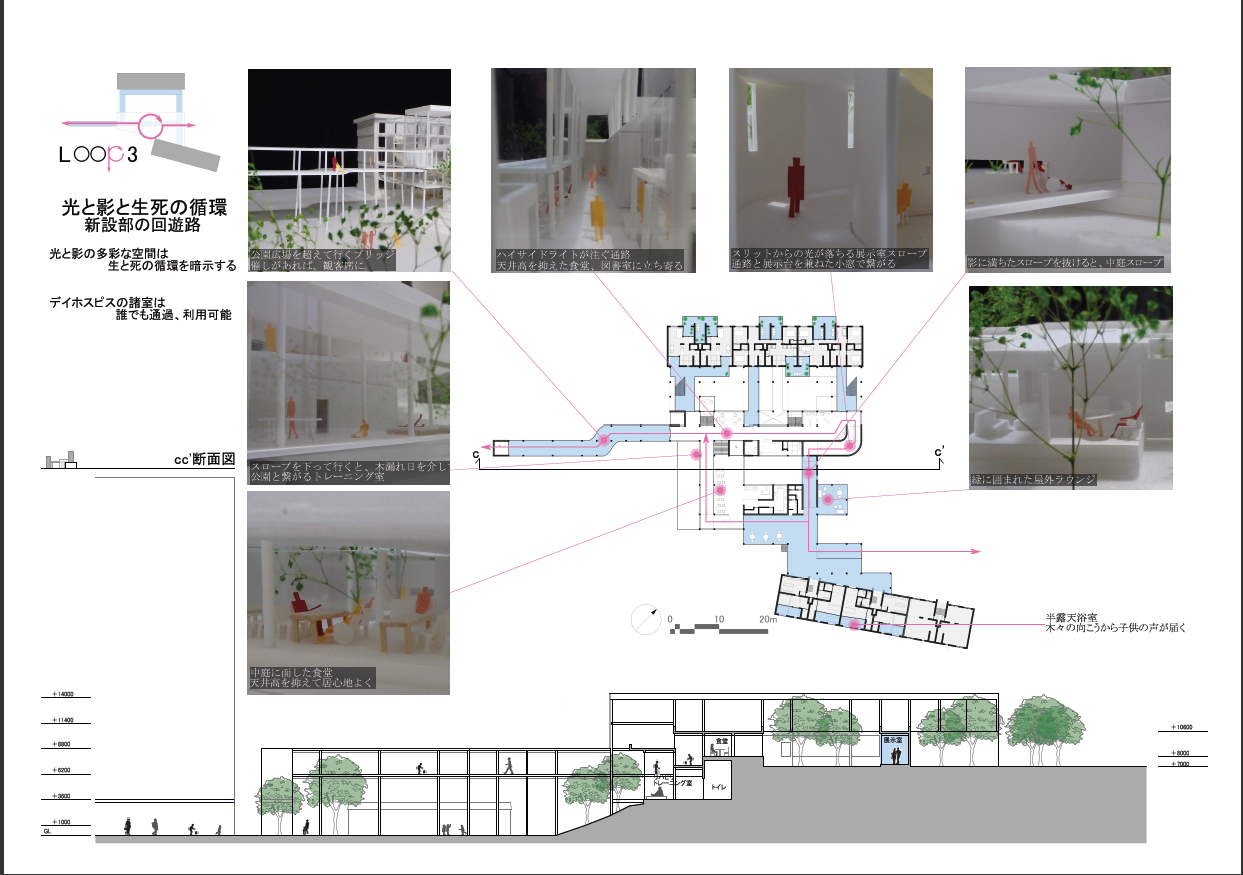

「在宅死のすすめー豊かな生を全うするためにー」

住み慣れた環境で、家族や知人の傍で最後までその人らしく豊かに暮らしていく為に、既存の住棟を改修し、デイホスピス施設を新設付加することで在宅医療の拠点にするという作品である。その施設を異なる高さに存する2棟の住棟間で、緑道や近隣センターからのアクセスの良い場所に配するというもので、空地の多い団地内に、グループホームに改修された住棟と施設をつなぎ、地域医療の拠点にもしようという至極まともな提案である。社会問題を真面目に絵にした提案で、その誠実さは評価される。しかし、巨大な団地が全体として抱えている日常的な生活空間上の質の問題にも言及し、段地の繰り返しになっている屋外を場所性のある気持ちの良いランドスケープとして取り込んだり、新たな生活の展開の場として、その風景を変えるような視点が加味されていれば更に良かった。今後に期待したい。ただし、通り抜けるという視点は良い。「団地は行き止まり、まちは通り抜けるもの」という言葉がある。まちとして通り抜けていればさらに良かった。/江川直樹

<団地再生卒業設計賞>

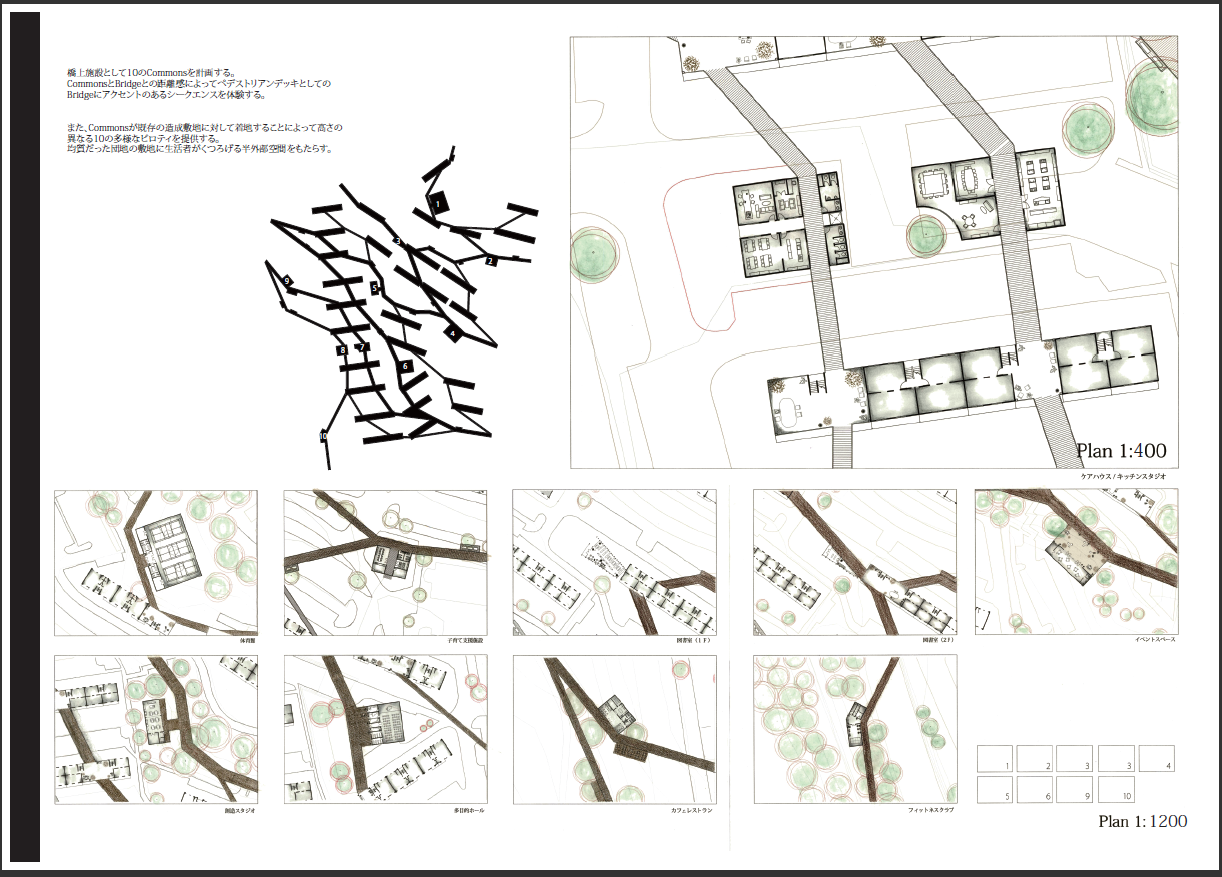

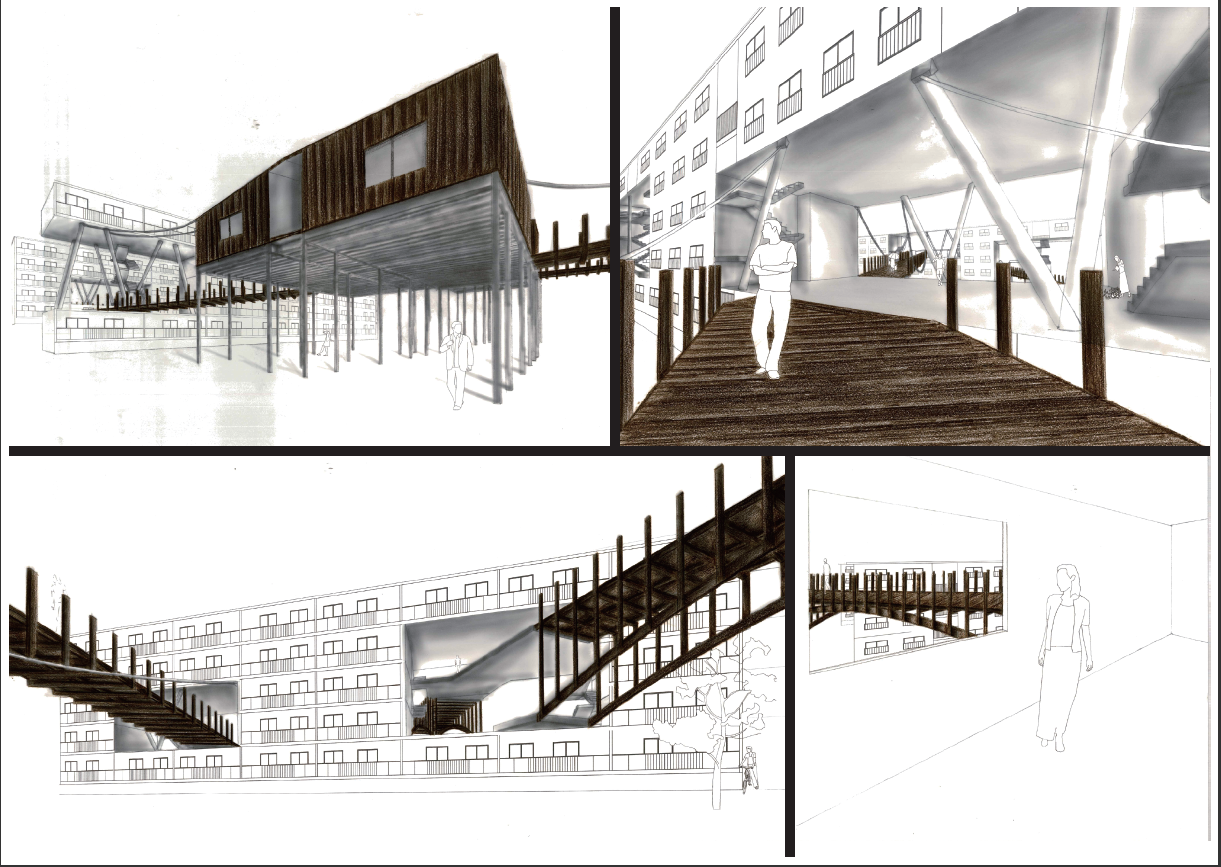

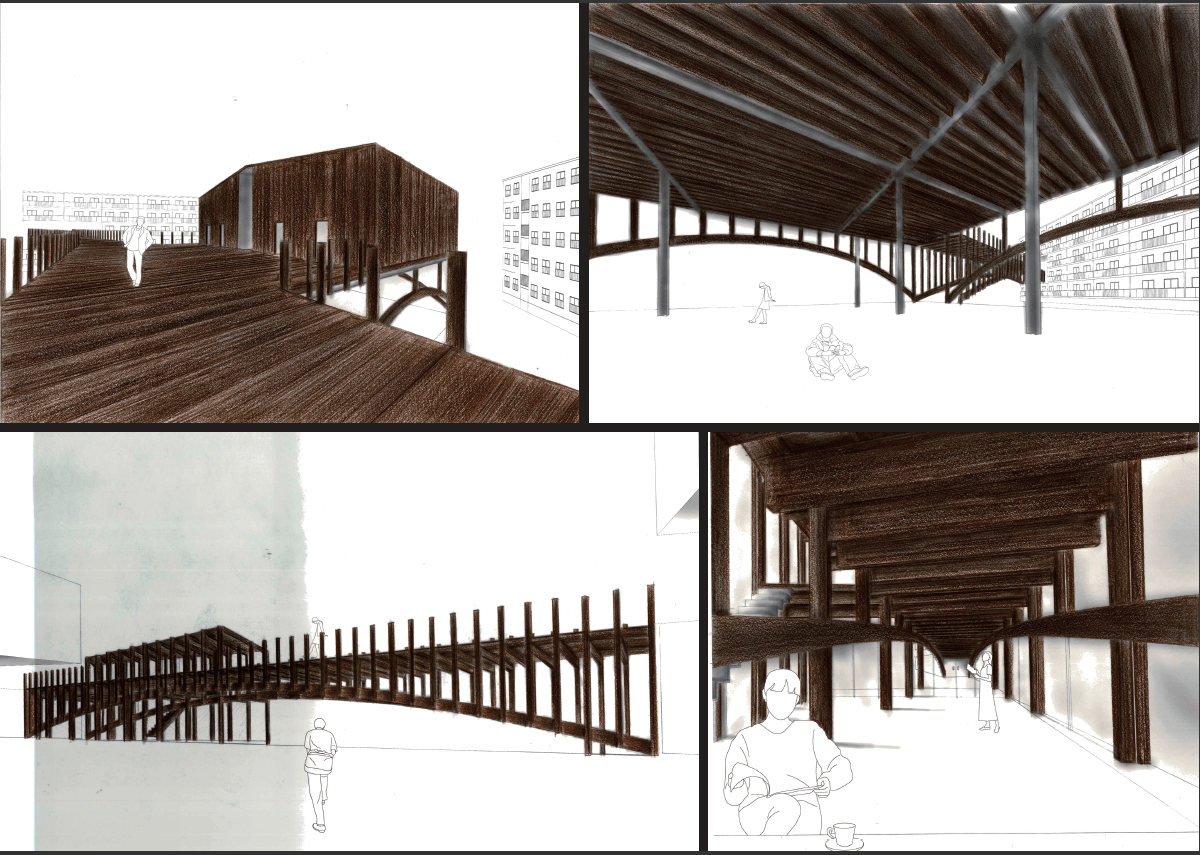

大野 晴臣 神戸大学

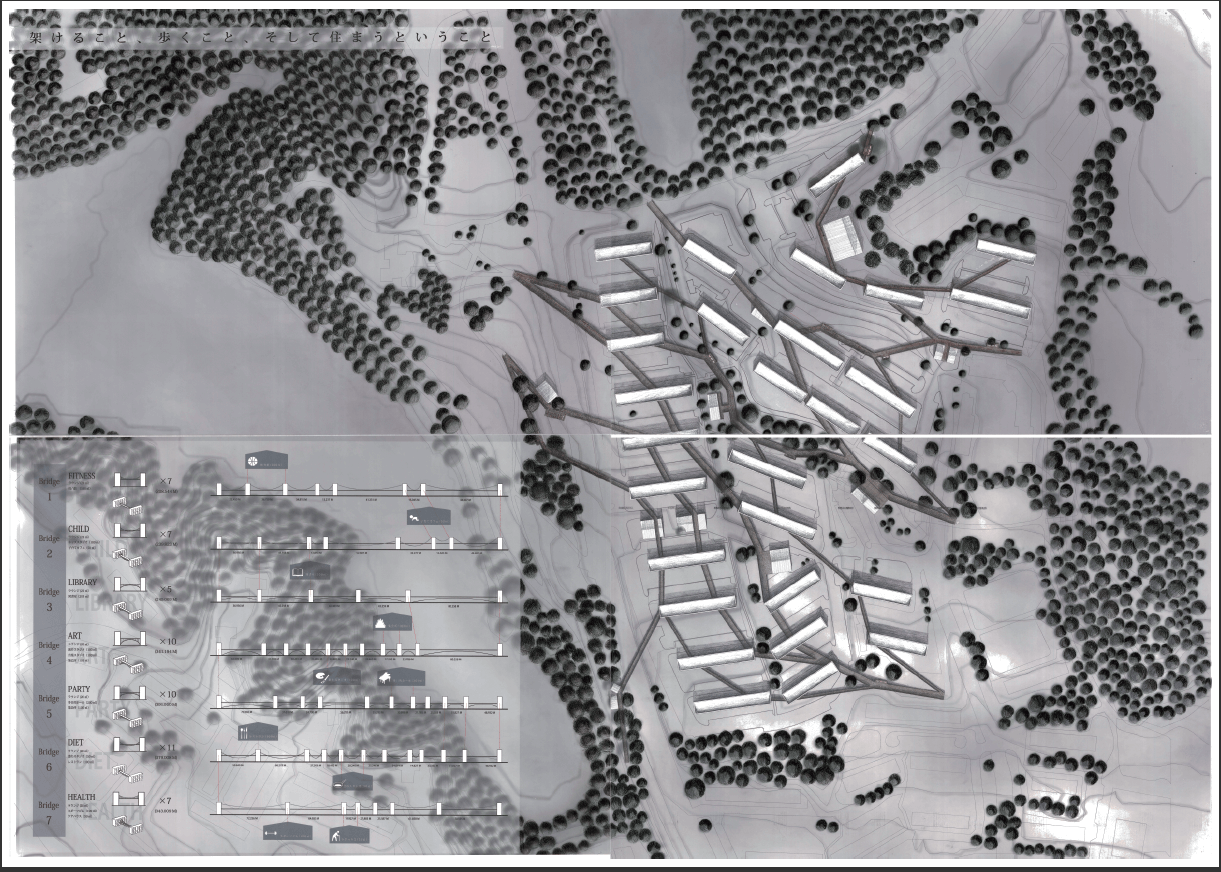

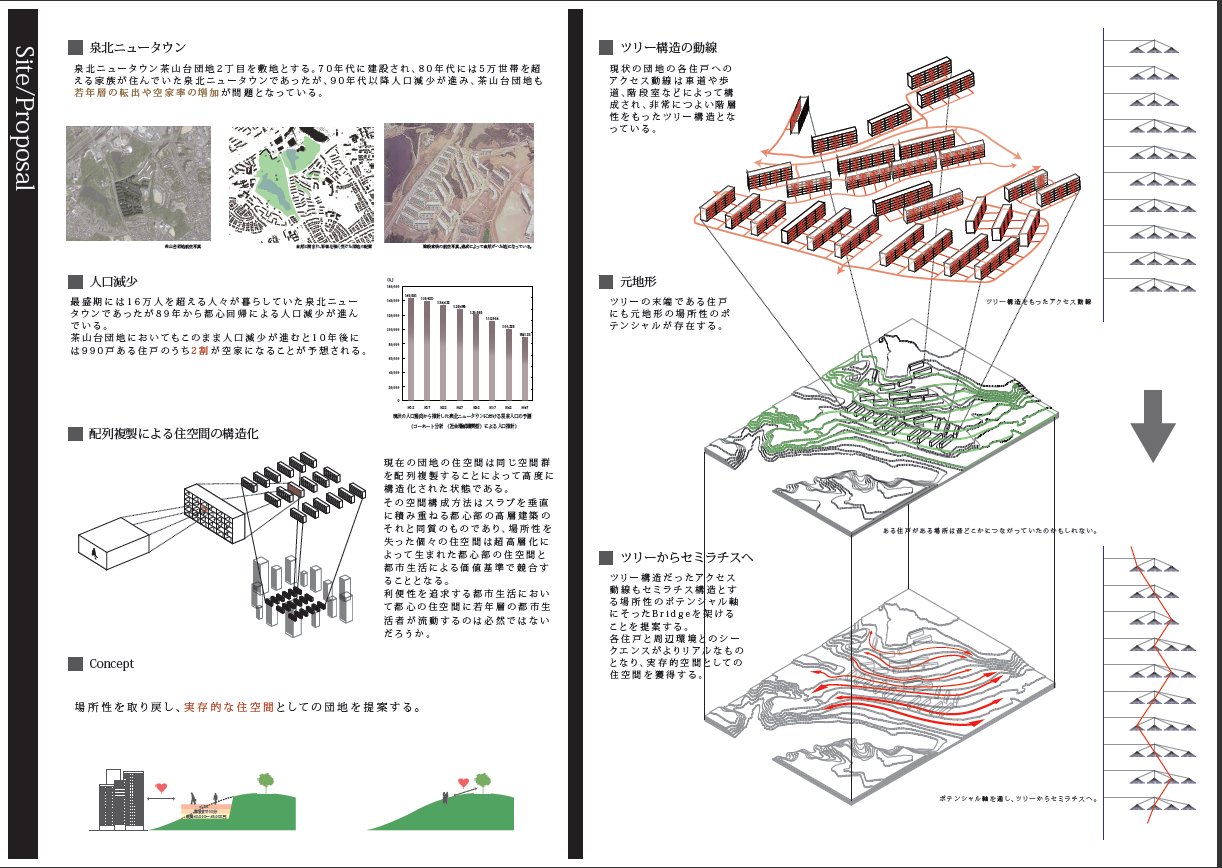

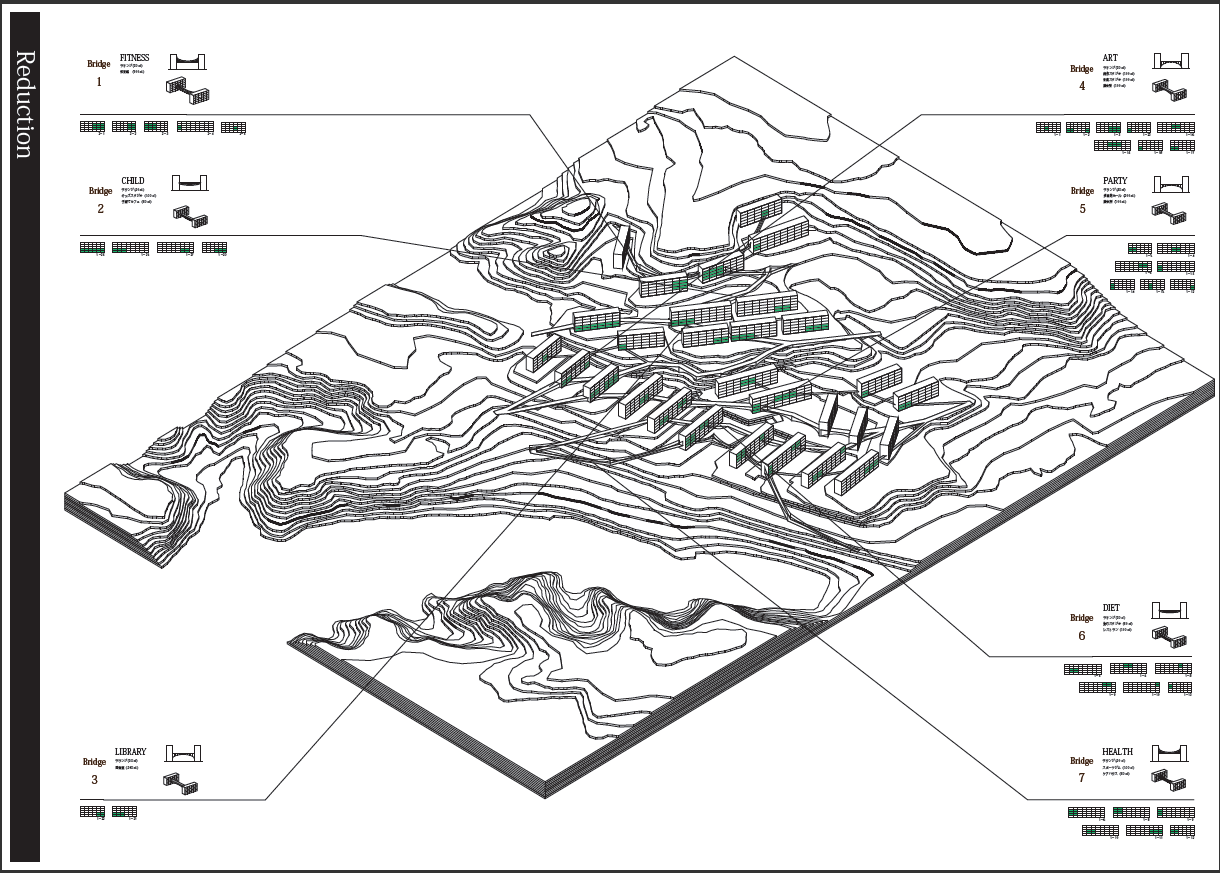

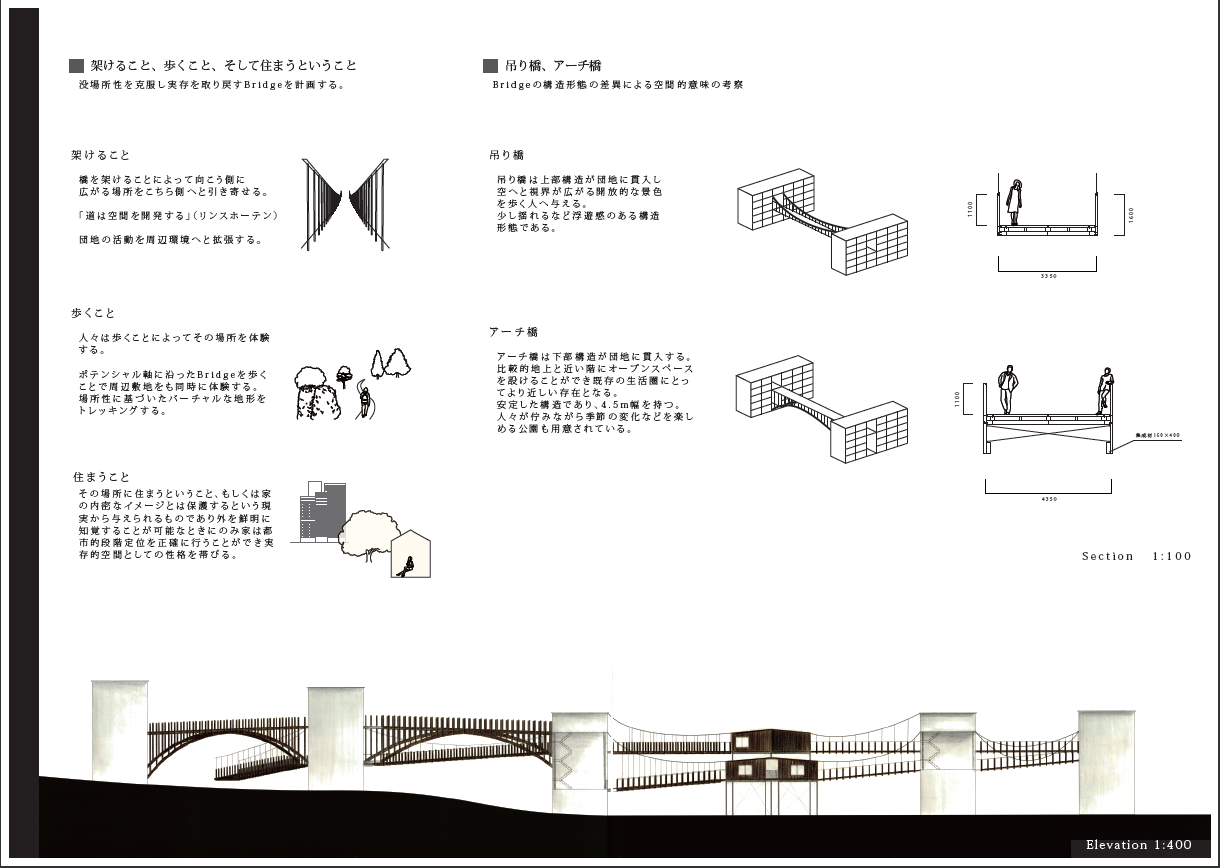

「架けること、歩くこと、そして住まうということ」

団地がもつ「没場所性」を問題視した作品。元の地形がもつポテンシャルを活かしながら「場所性」を回復するという点を評価した。ただし、場所性の回復を「ブリッジ」というひとつのアイテムに絞り込んだところには問題を感じた。図面などを見ていると、ブリッジという要素は実存空間を立ち表せるためにあるのではなく、概念装置としてのブリッジという存在を表現したいだけに見えなくもない。ブリッジのように派手なツールで一気に解くことを望むのではなく、地形を丁寧に読み込みながら際立った場所を見つけ、そこに、適切な場所をひとつひとつ設計するほうがよかったのかもしれない。団地というのは概念の産物である。だからこそ「没場所」が生まれた。そのことを批判するのであれば、自らの設計態度に、概念からどこまで距離をとれるのかを問うべきだったのだろう。/乾久美子

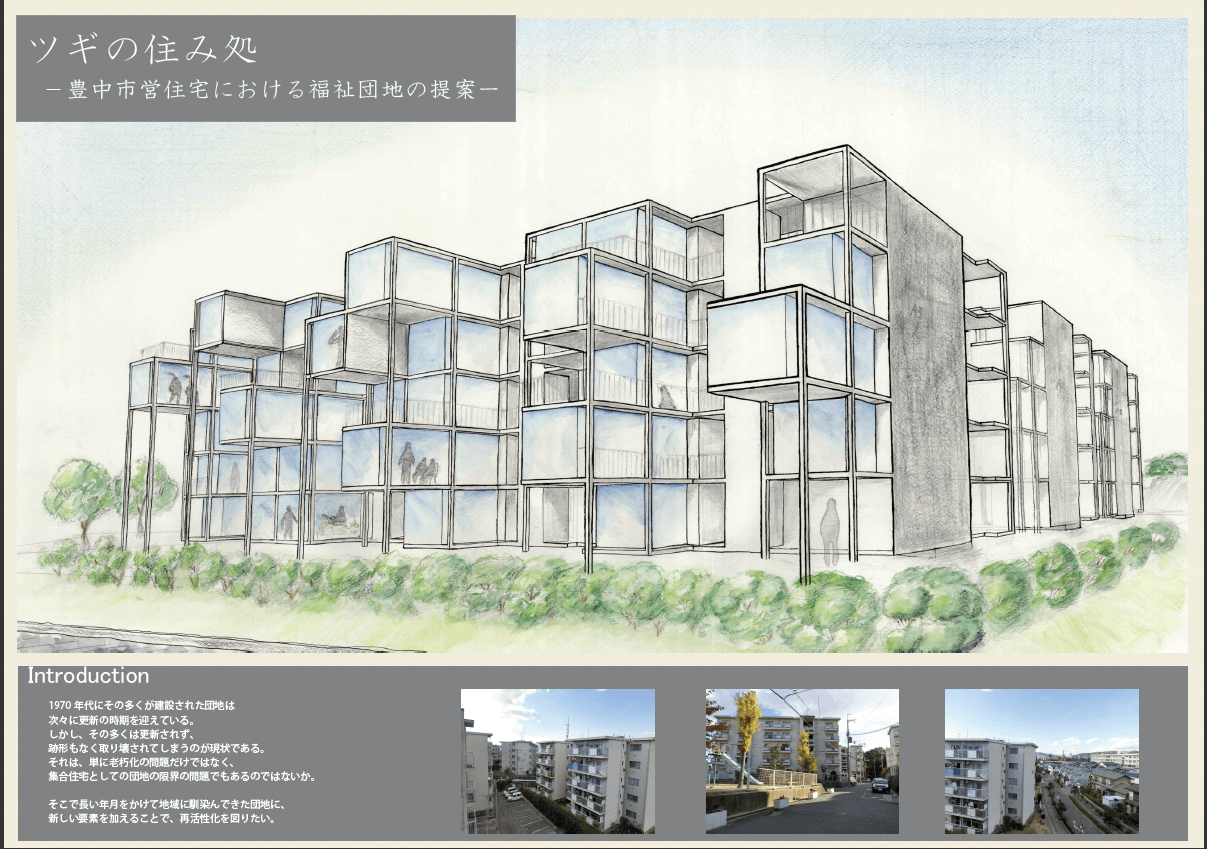

<団地再生卒業設計賞 奨励賞>

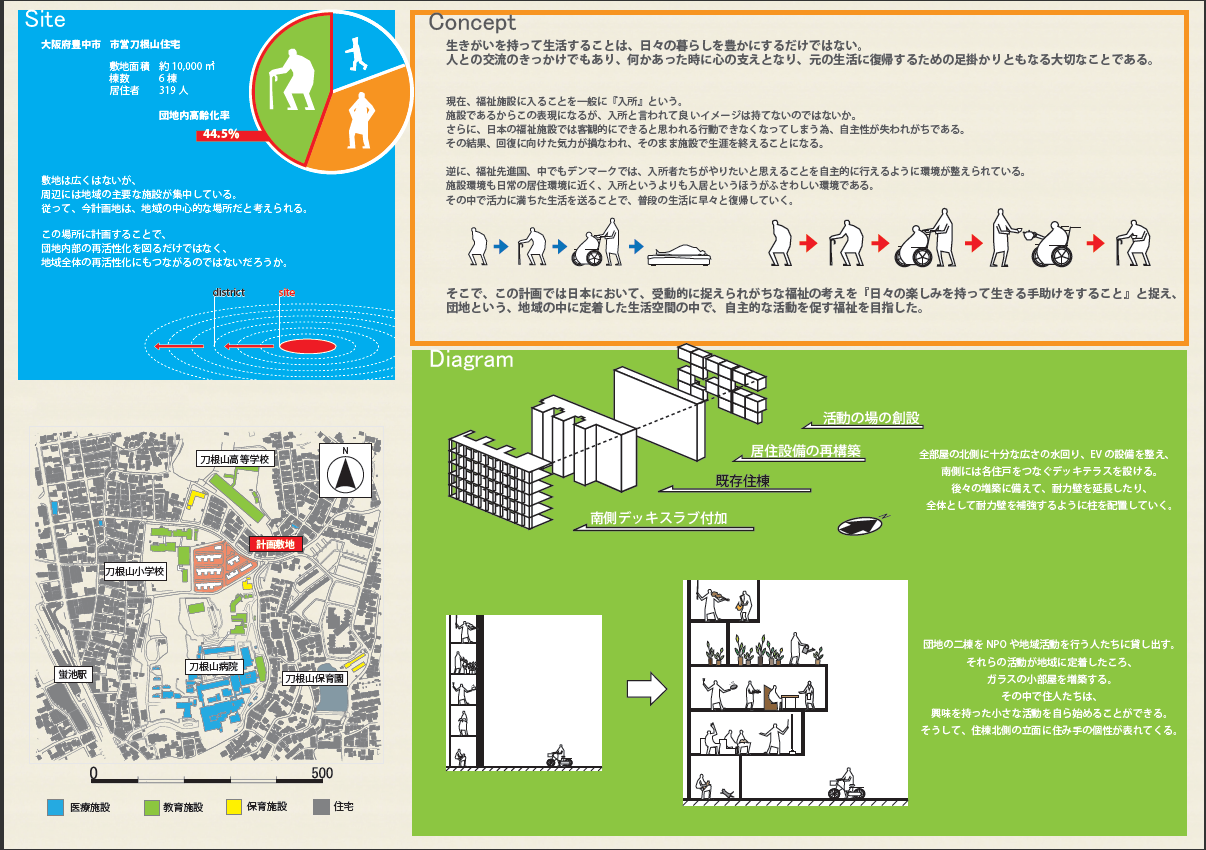

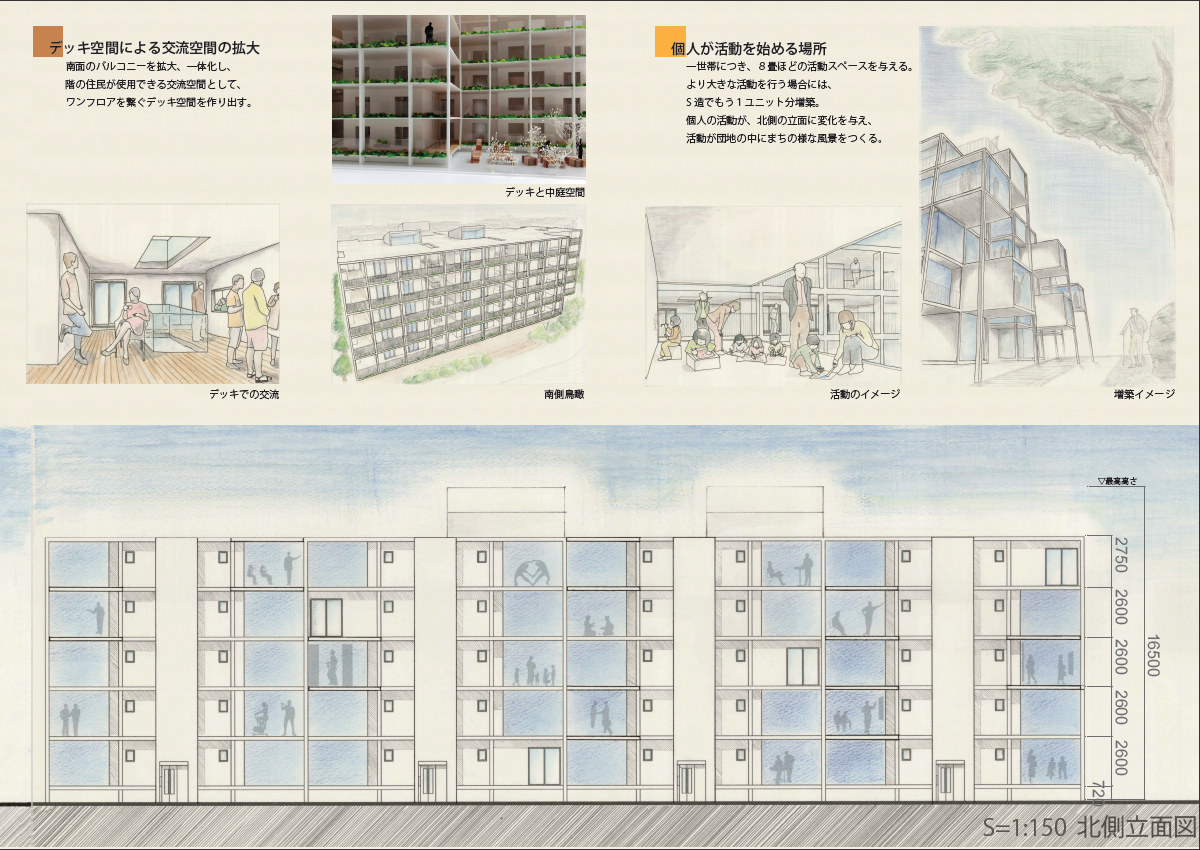

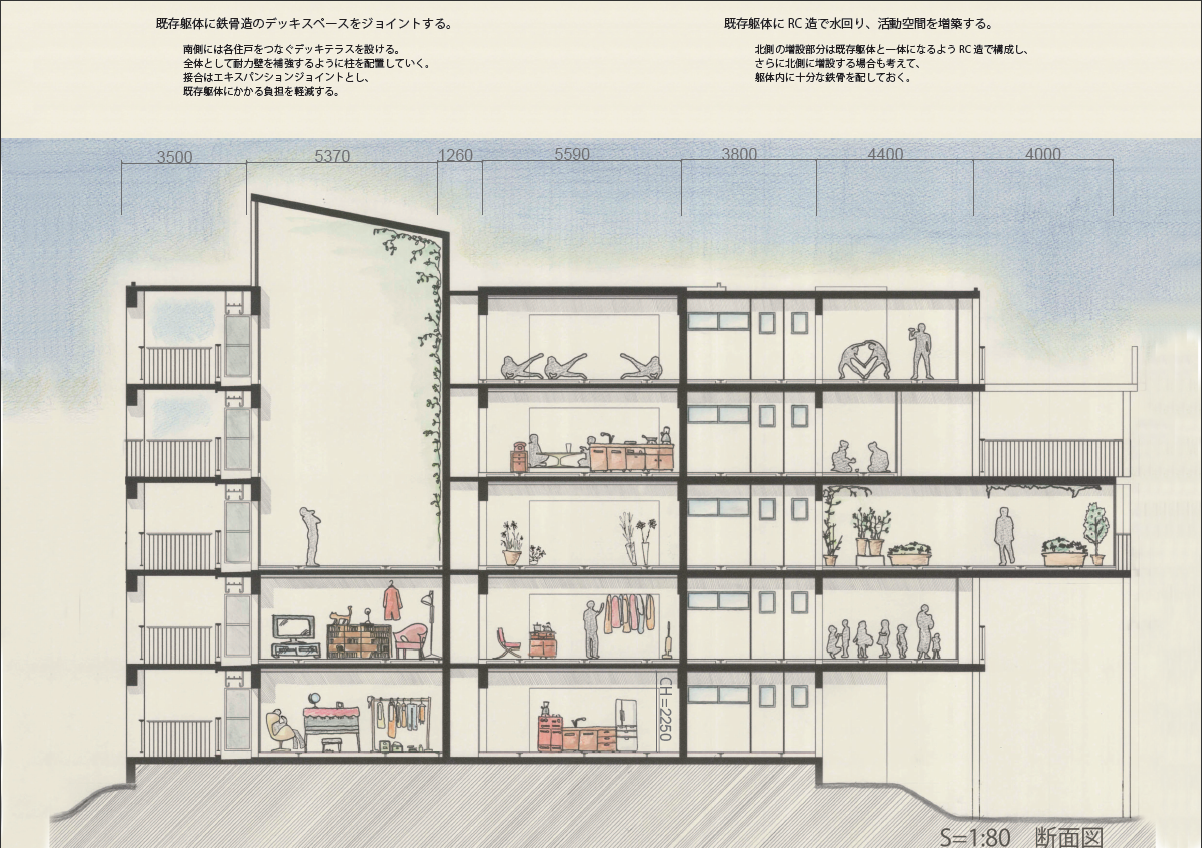

小西 健友 神戸大学

「ツギの住み処 -豊中市営住宅における福祉団地の提案-」

既存の中層板状住棟の南北両面それぞれに増築をすることで、現在不足している機能を可能な限り盛り込もうというアイデアである。高齢者対応のゆったりとした水廻り、エレベーター、様々な活動の諸室、広い戸外テラスなど、設計者が欲しいと考えた機能には共感が持てる。しかし、これら全てを足し算で解決を図るというのはかなり強引な手法で、結果的には元々住棟内にあった諸室を暗く陰気な場所にしてしまっている。これは増築という選択肢が間違っていたためではなく、増築後に機能を再編するというアイデアが無いまま突き進んでしまった結果で、一言でいうと増築の規模設定を間違ってしまったのだ。フロンテージ6,800㎜という制約条件下で可能な住棟奥行は幾らなのかの感覚を設計者は持っていない。マイナス点ばかりを強調してしまったが、課題の捉え方は至極まともで、選択した解決手法も悪くは無い。経験を積んでいけば、こうした間違いは回避できるようになるだろう。/近角真一

概評 内田 祥哉

今回の応募は、東日本の大震災の影響を受けた第9回のショックからは、立ち直ったようであるが、このテーマに対する関心は、思ったほど高まっていない。

団地再生という問題が、学生には手の届かない難しい負担になっているかもしれないが、昨年の提案のような、専門家には思い着かないアイディアは、そう簡単には得られないと言うことかもしれない。

本年も高齢化社会を反映したものが、内田賞に選ばれ、今後もこのテーマが続くことは間違いなさそうである。しかし個別審査員評が指摘するように、単に不足している機能を追加するだけで、生活が快適になるとは考えられないから、何かもう一つ、それらを再編成する触媒のような手法が必要であろう。それは学生の知恵だけでは、無理なのかもしれない。だが、この問題が今や日本社会の大問題になっていることを考えると、各大学の指導教師との議論・討論の中に現れるはずだから、今後は、指導の濃密さが、反映される時代になるのかもしれない。