2023.7.31

第20回集合住宅再生・団地再生・地域再生学生賞入賞作品の講評と総評を掲載します。

最優秀賞

東京工芸大学 田村裕希研究室

題名:団地のコミュニティベンチ

―緑ヶ丘団地のオープンストリート構想―

(審査講評)

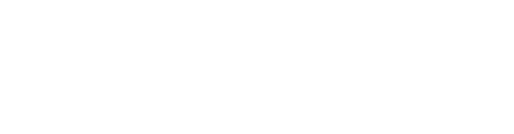

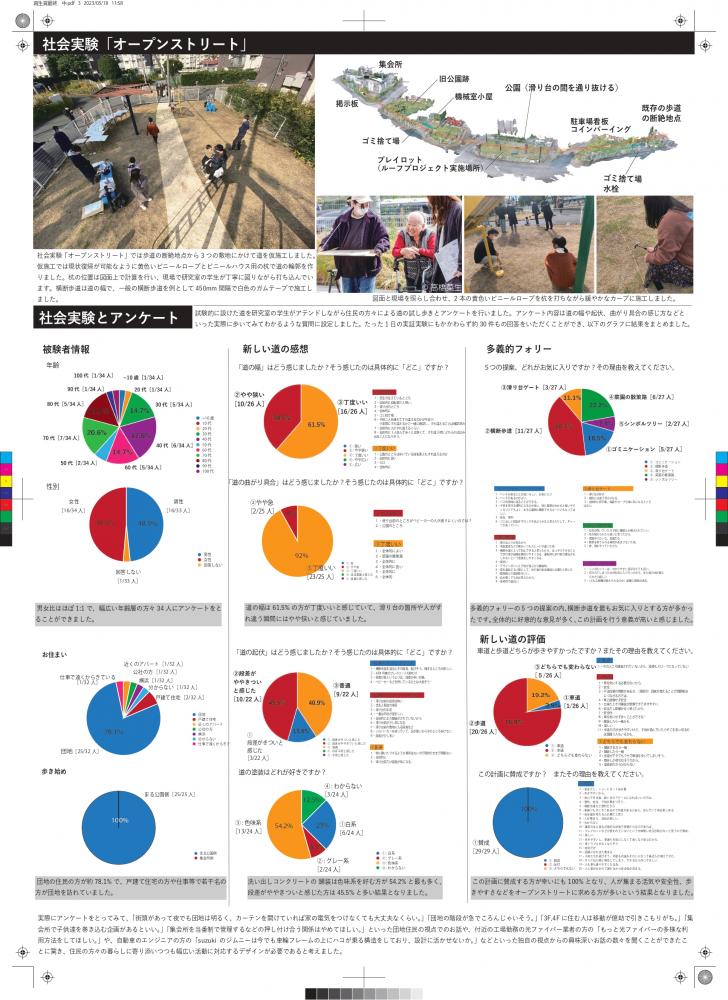

団地の外部空間に安全性の確保と交流のきっかけづくりを目的としたベンチと歩道を計画、実施したプロジェクト。現地調査から課題を明らかにし、「多義的再解釈」という考え方で丁寧に解決している。

子どもの遊び場の安全を守るフェンスが、通行人を車道へと押しやり、危険を増大させていることに着目。この問題点が空間や設置物の一義的なデザインから生じていると分析。これを受け、多義的に解釈ができる空間や装置を解決策としている。フェンスで区切られた幾つかの外部空間に歩道を通すことで、それぞれが持っていた役割に加えて、安全に歩ける場所という役割が加わった。さらに砂場の跡を再利用した輪のような形のベンチが休憩、おしゃべりといった別の使い方を加えている。このベンチ自体もさまざまな向きや姿勢で使えるようにすることで多義的な存在となっている。

子どもが高密度に集まるのであれば、遊び場に歩道を通すことはできない。しかし、人が減った現在の団地なら、歩道+遊び場+αといった多義性を受け入れることができる。「多義的再解釈」は疎になった郊外の団地で豊かに暮らしていくための大切なキーワードとなりそうだ。

宮部 浩幸(近畿大学建築学部建築学科 教授/SPEAC)

優秀賞(1)

岩澤 綾子 (工学院大学大学院)

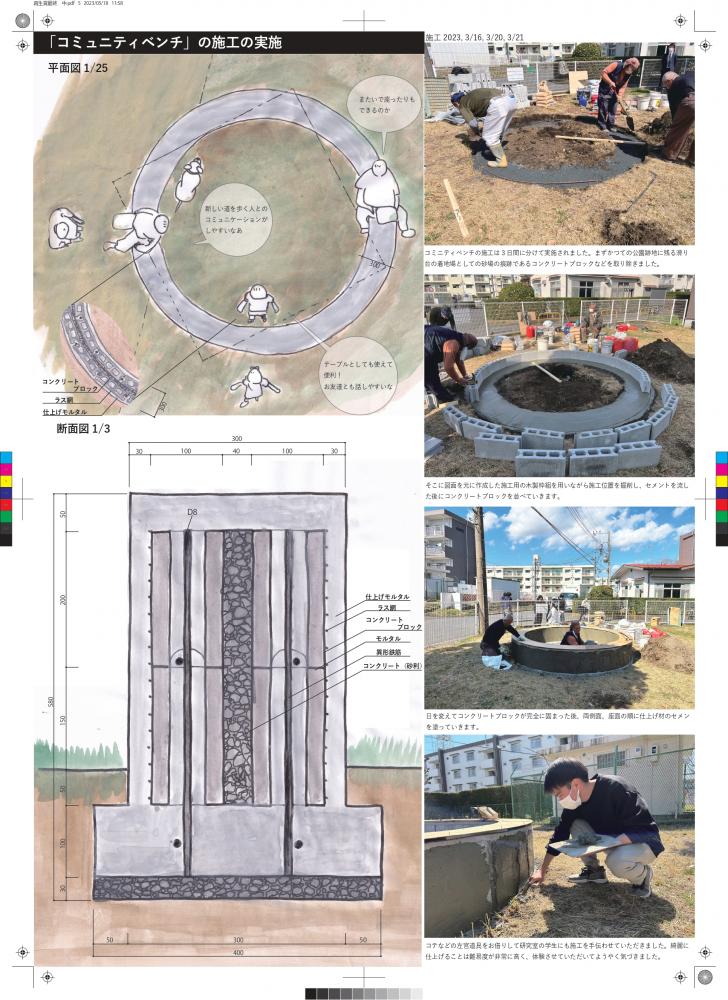

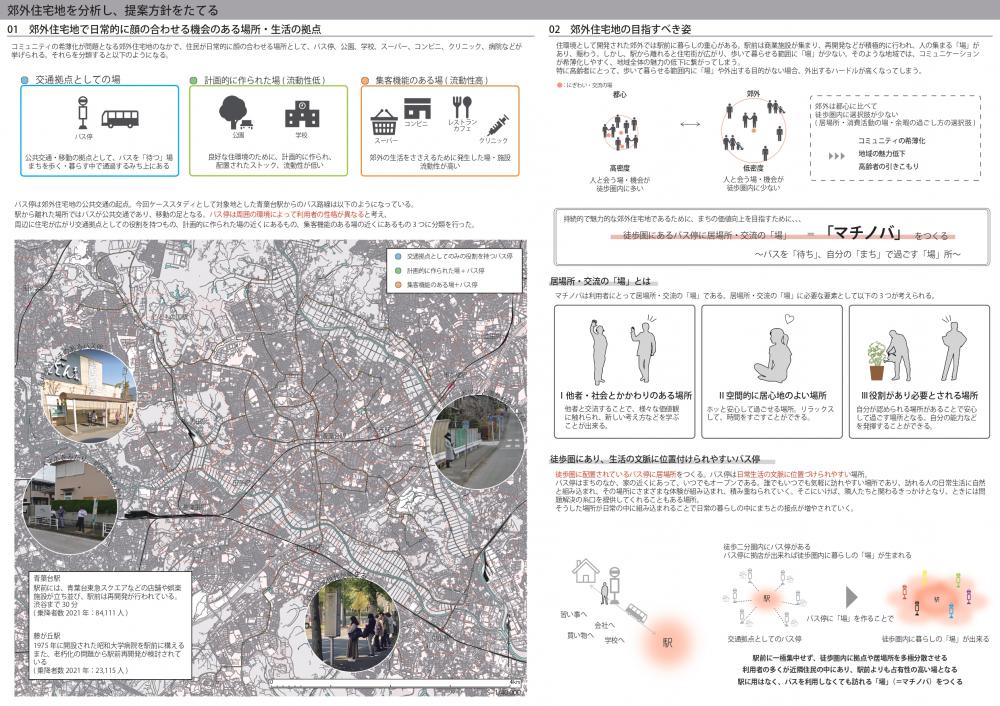

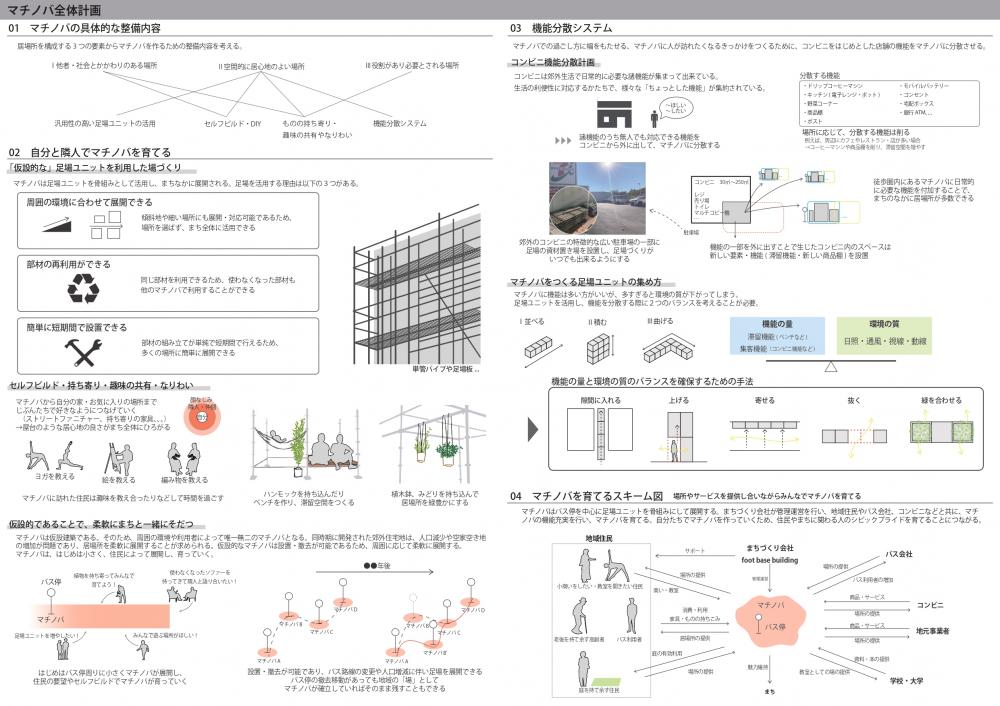

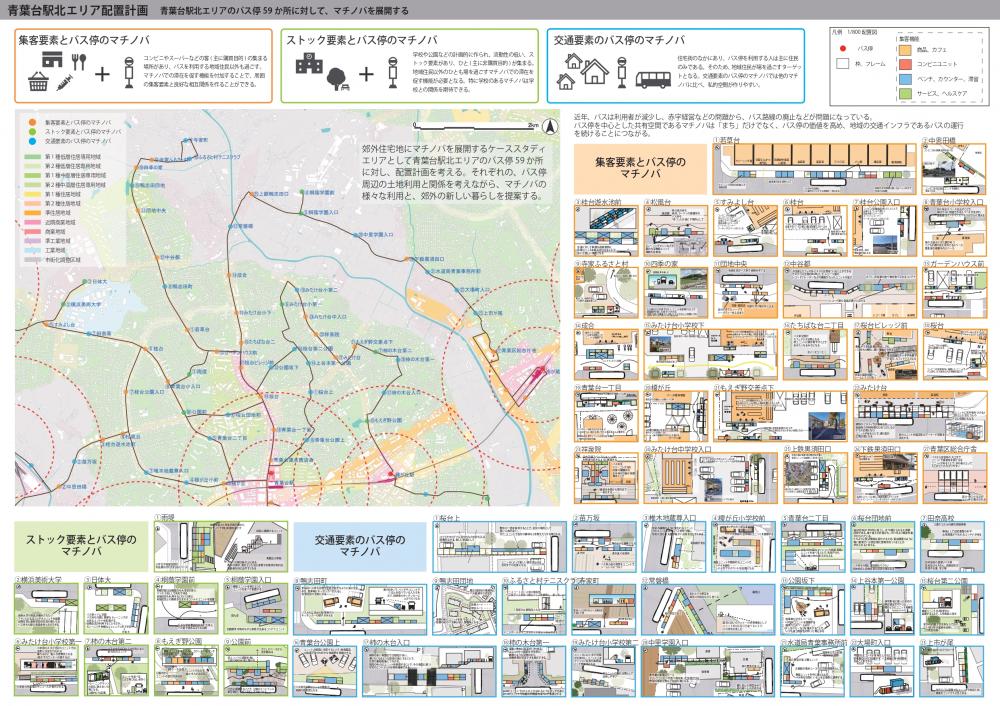

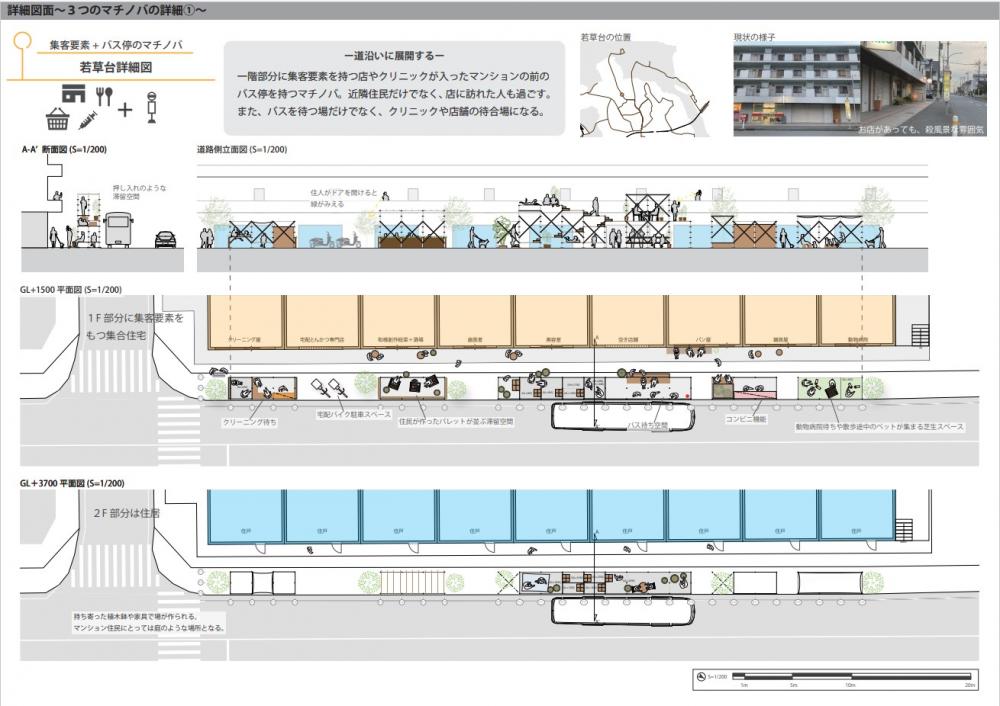

題名: 郊外住宅地の小さな居場所

―多極分散型拠点「マチノバ」の提案―

(審査講評)

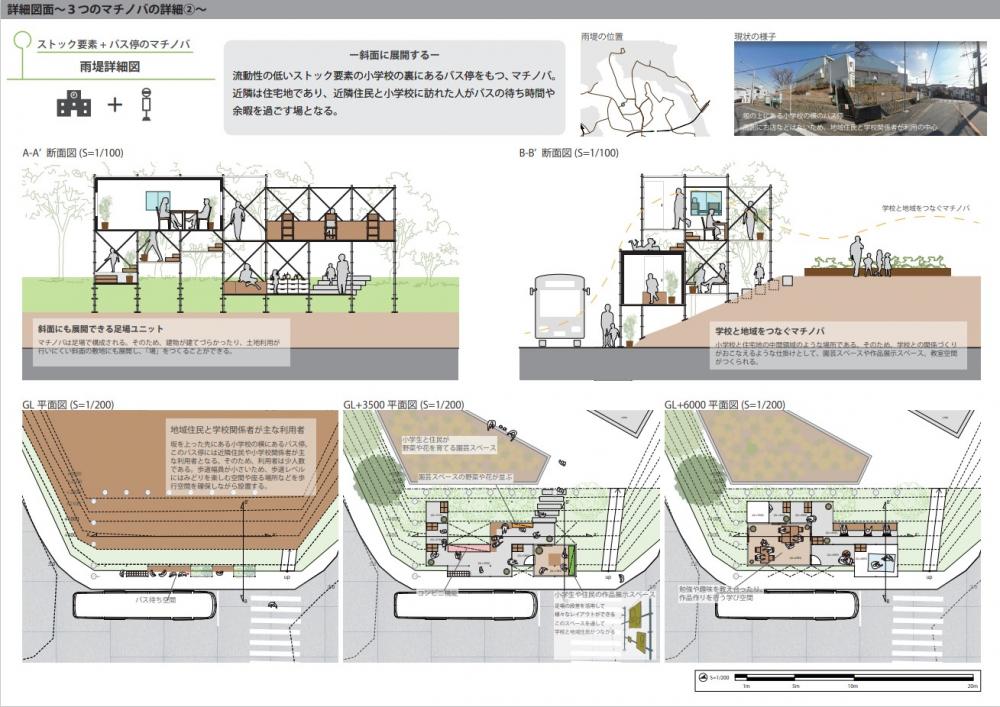

多極分散型拠点「マチノバ」は、とある郊外住宅地の中のすべてのバス停に、足場ユニットを用いた小さな居場所づくりを提案するものである。その居場所は住民によって展開され、バス停の立地特性に合わせて、コーヒーマシン、充電、宅配ボックス、商品棚、ポストなどの機能が組み合わされる。そのため、完成する姿は画一化されることもなく、バス停ごとに多種多様なものとなり、生き生きとした場の構成も描かれている。

また、住民の転出やマイカー利用によるバス需要の減退や、当時の住宅地としての魅力の低減を、すべてのバス停の拠点化と、それらの点が面として構成されることにより、エリア価値の向上を期待することもできる。

人口減少や超高齢化が進展する郊外住宅地の再生では、公共も民間も手を出せないことが多い。そのため、再生に必要なポイントは、“小さなスケールで動く”“住民の関わりしろがある”“まち全体で協働する”ことである。

この作品は、これらすべての要素が内蔵されており、住宅地としての新たなビジョンと住民のライフスタイルを生み出そうとする意欲も高く評価された。

鈴木 雅之(千葉大学大学院国際学術研究院 教授)

優秀賞(2)

今田 木葉実 (東京大学)

題名:斜面に戻す、斜面がつなぐ

(審査講評)

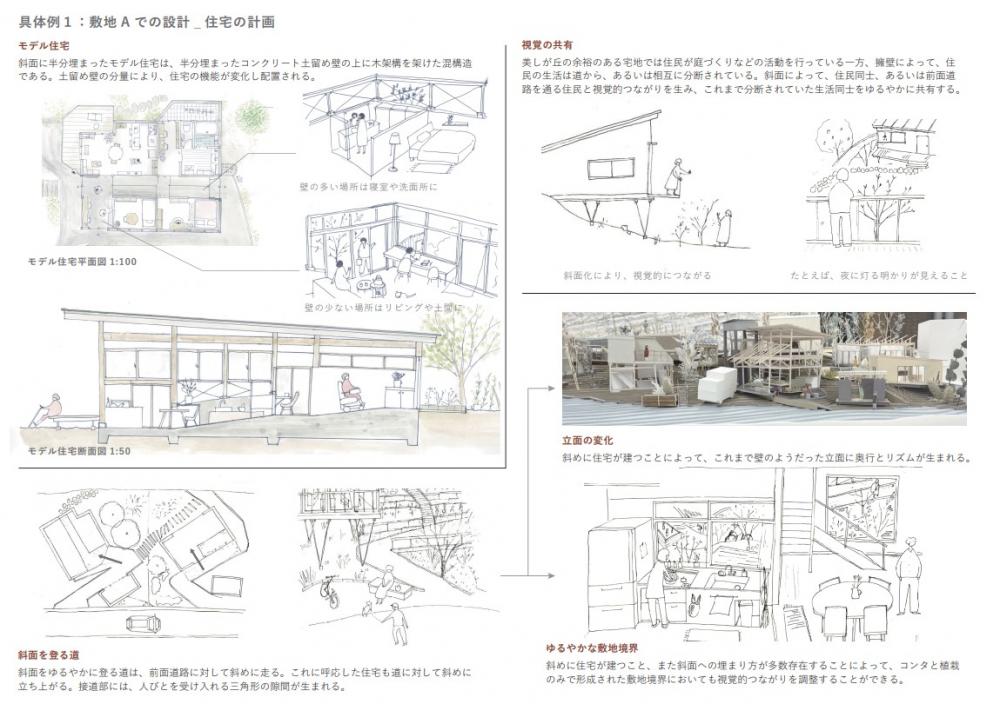

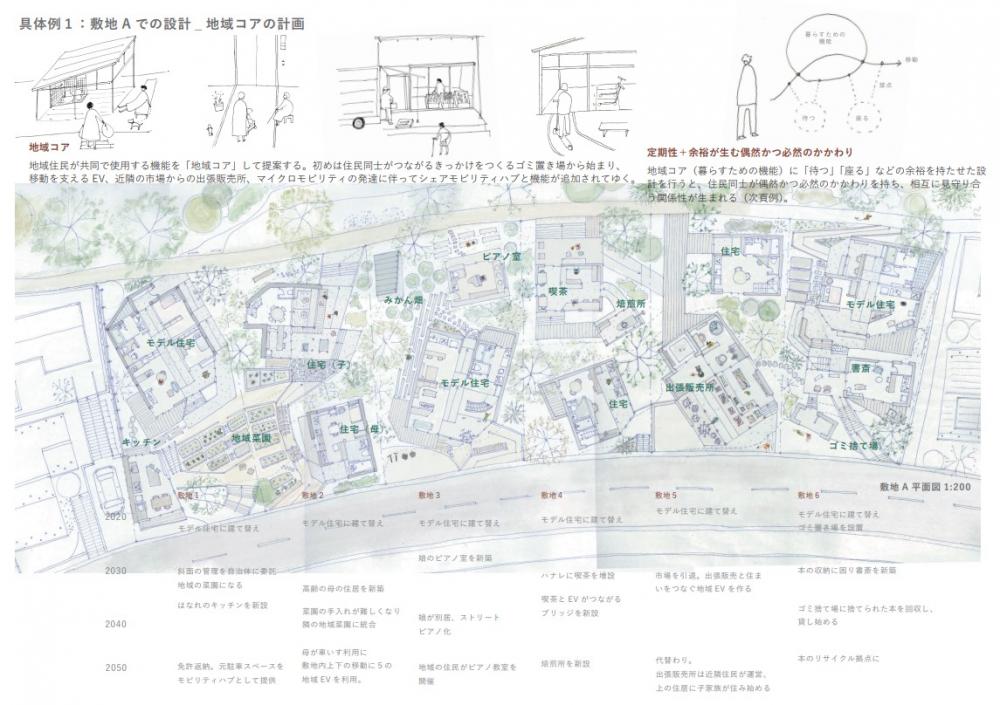

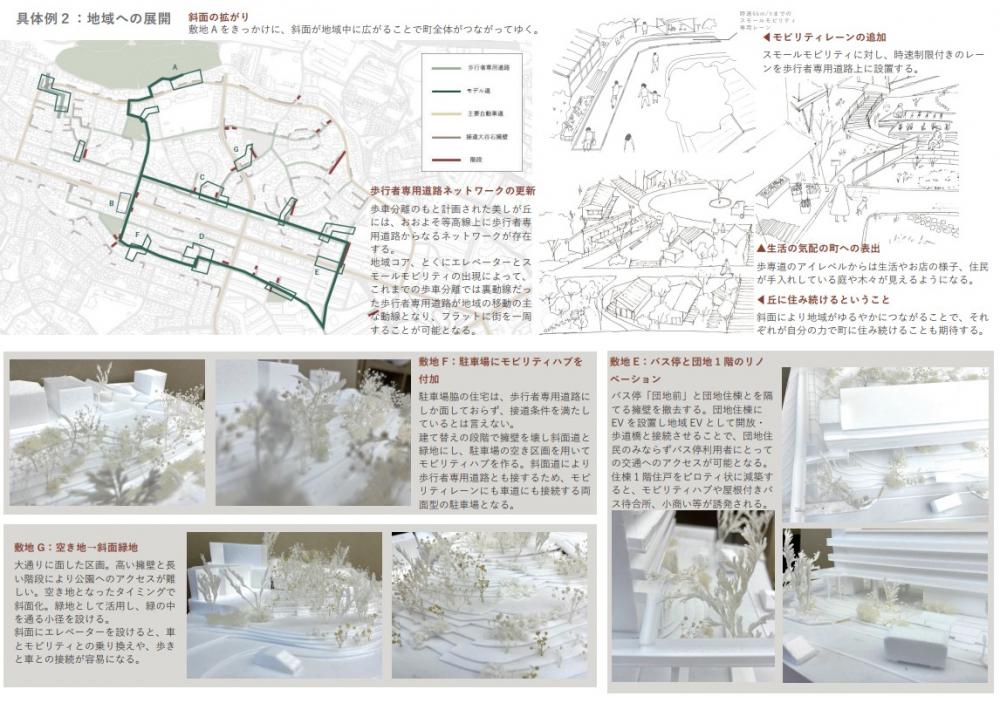

高度経済成長期に開発された丘陵地の戸建て住宅地。宅地を造成するために設けられた擁壁は、道と家を分断する壁として立ちはだかり、老朽化によって危険性も増している。この壁を取り除き、かつての丘に地形を戻しながら、新しい暮らしの風景を生み出していこうという提案である。視線やアクティビティがゆるやかにつながる楽しそうな生活が生き生きと描かれており、そこに到達するためのプロセスやインフラも丁寧に検討されている。

擁壁を壊して丘に戻すという単純な操作だが、その副次的な効果には様々なものがある。例えば、建物にアプローチするスロープは道から斜めに伸びるため、家の構えも斜めになり、道に対して2面のファサードが現れてくる。道路沿いにあちこち生まれる三角形のへた地は、分断された道と家、また家と家をつなぐ効果的な余白となる。

住宅が有り余る時代、建ぺい率の緩和を図る必要が果たしてあるかは議論の余地があるだろう。郊外住宅地の淘汰が進む将来、密度の見直しは地域の存続に欠かせない手段になるということか。

森田 芳朗(東京工芸大学工学部工学科 教授)

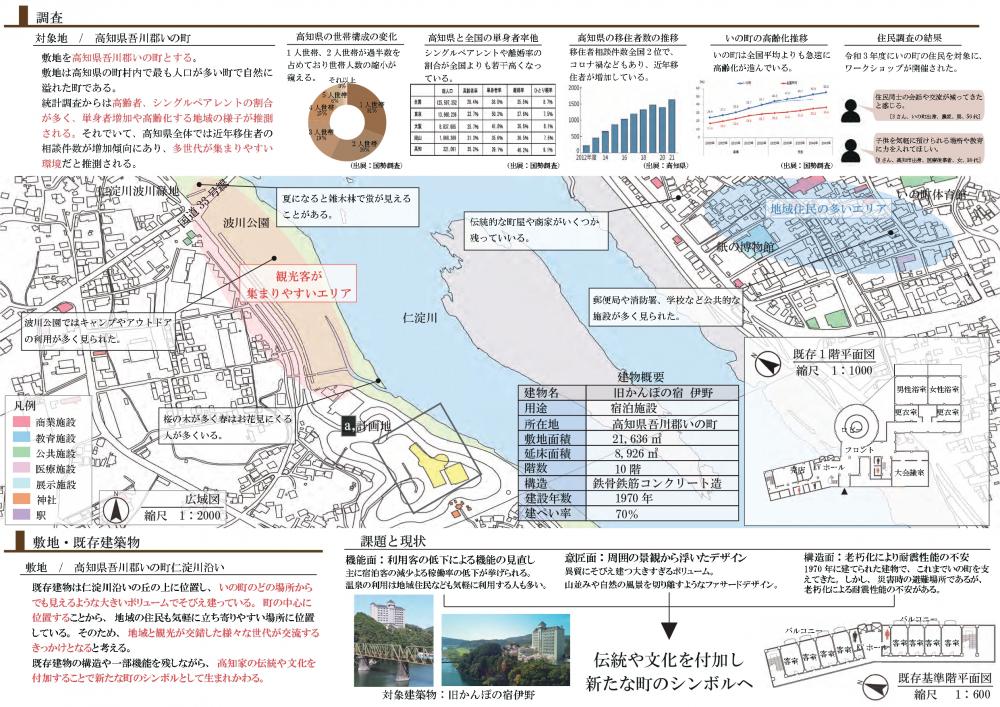

奨励賞(1)

片岡 晃太朗(岡山理科大学)

題名:おきゃくする建築

〜地方文化を内包した疑似による住まい方の提案〜

(審査講評)

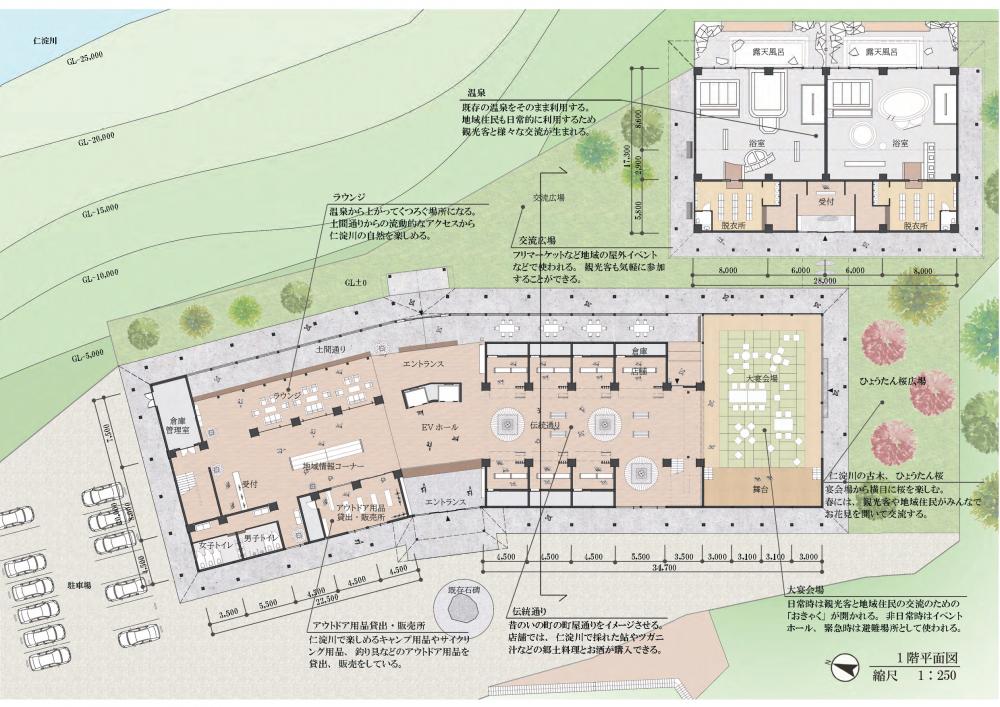

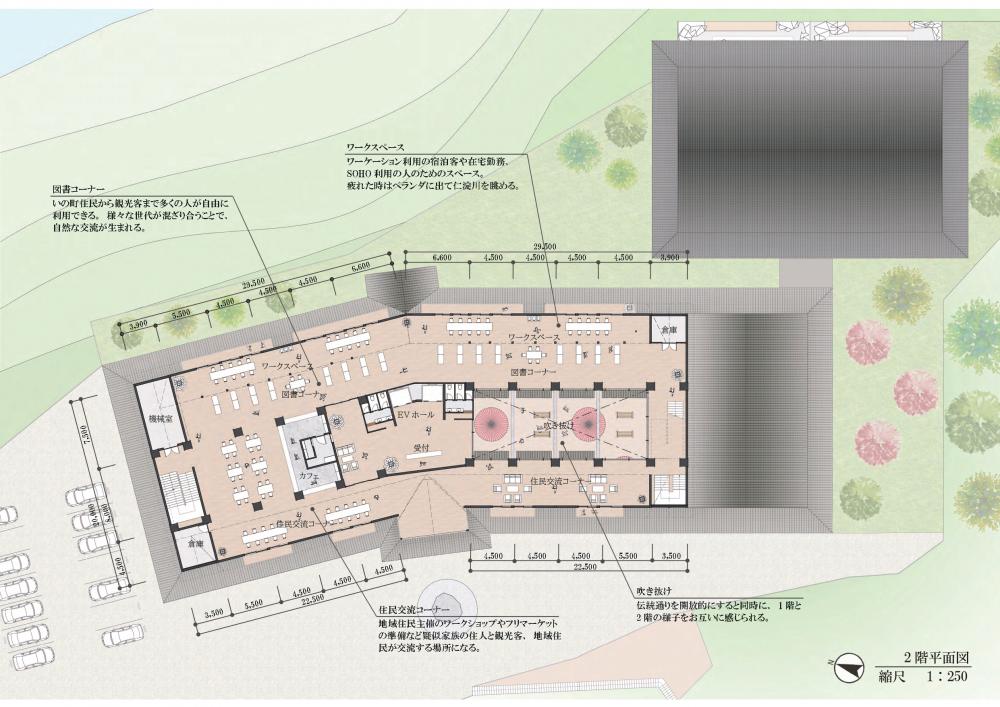

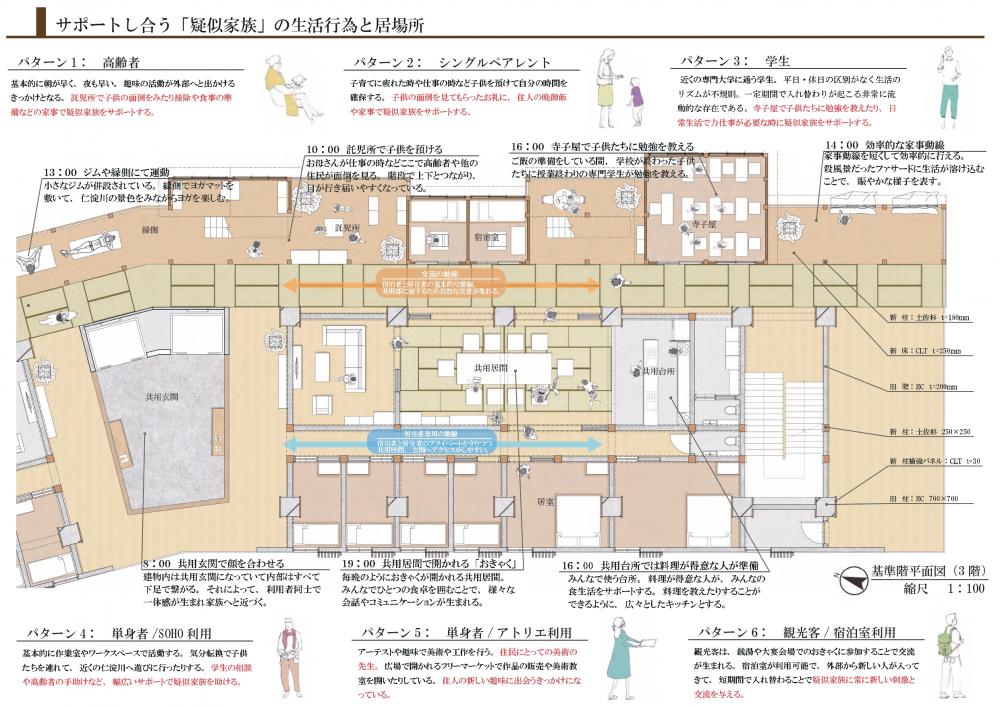

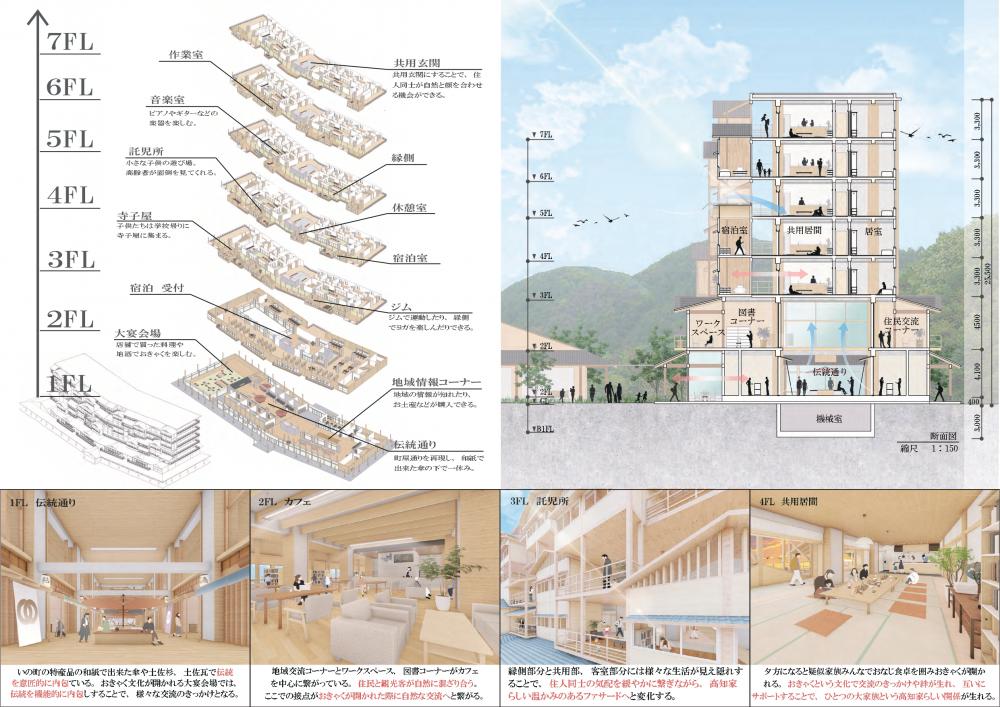

宴会で大勢をもてなすことを土佐弁では「おきゃく」と呼ぶ。顔見知りも、そうでない人も、居合わせたみんなでわいわい盛り上がるユニークな「おきゃく」文化が高知には根付いているという。この文化をふまえて、築50年のホテルを大きな「擬似家族」の家につくり変えようという提案である。

平面図には、「託児所」で幼児を預かる高齢者、「寺子屋」で放課後の児童に勉強を教える専門学校生、「共用台所」でみんなの夕食の支度をするお母さんなど、ここで暮らす住民(通いのパターンもありそうだ)同士による相互扶助の様子が描かれている。そこに短期で入ってくる旅行者が、この「擬似家族」に新しい風をもたらす。一見突拍子もないアイデアだが、高齢化社会、シングルペアレントの増加、テレワークの出現、地方暮らしの再評価、観光と地域の共生など、今日の社会テーマと重なる不思議なリアリティのある作品である。

宴会のような暮らしは楽しそうだが、それを日常として生きるには、「オフ」の部分をどうデザインするかも大事だろうか。

森田 芳朗(東京工芸大学工学部工学科 教授)

奨励賞(2)

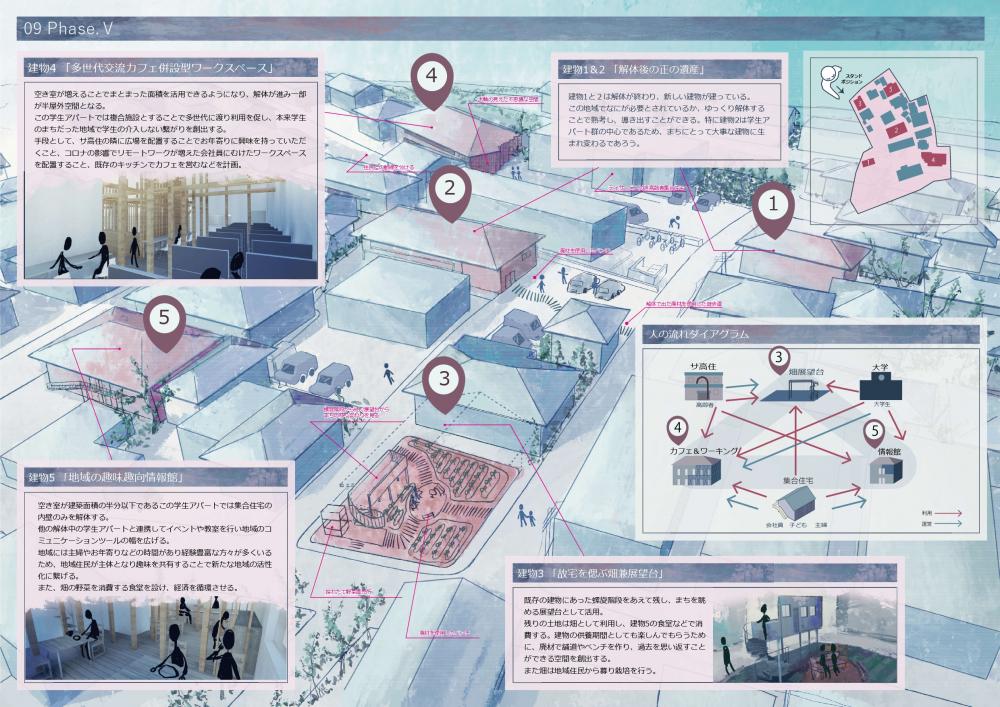

日本大学 落合はる菜 松島萌華

題名:「解体新所 〜梗概に取り残された学生アパートを新たな居場所へ〜」

(審査講評)

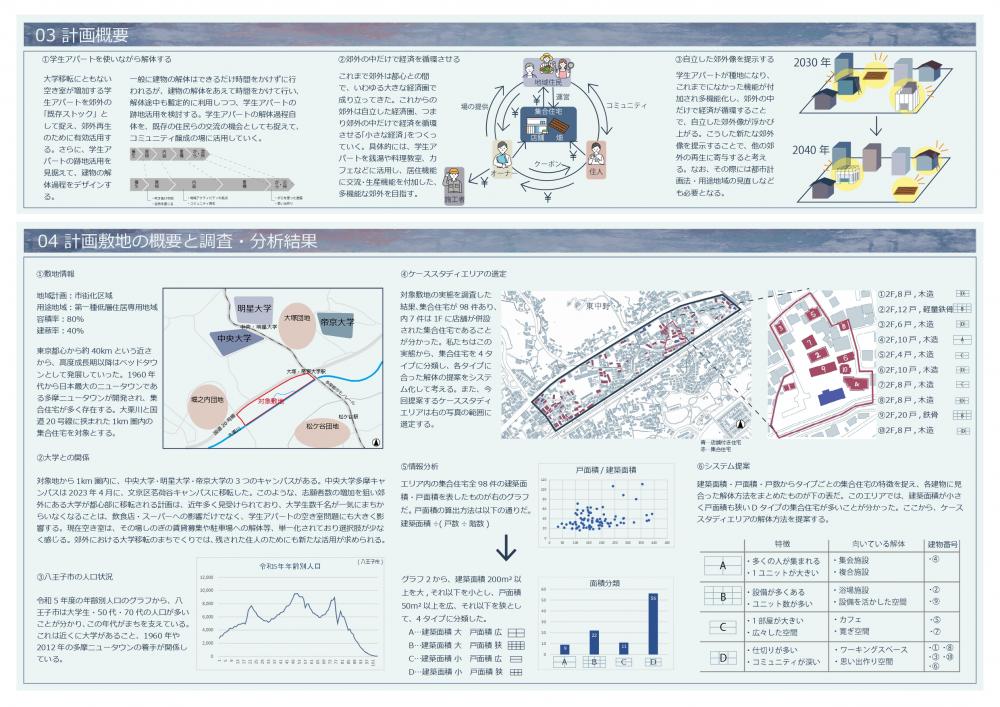

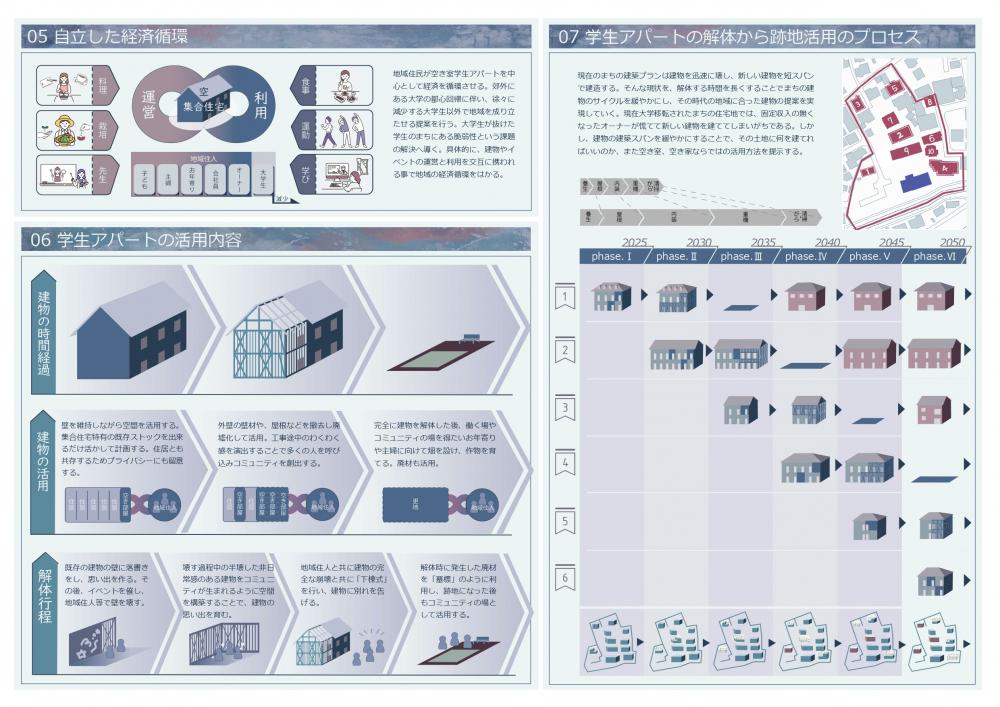

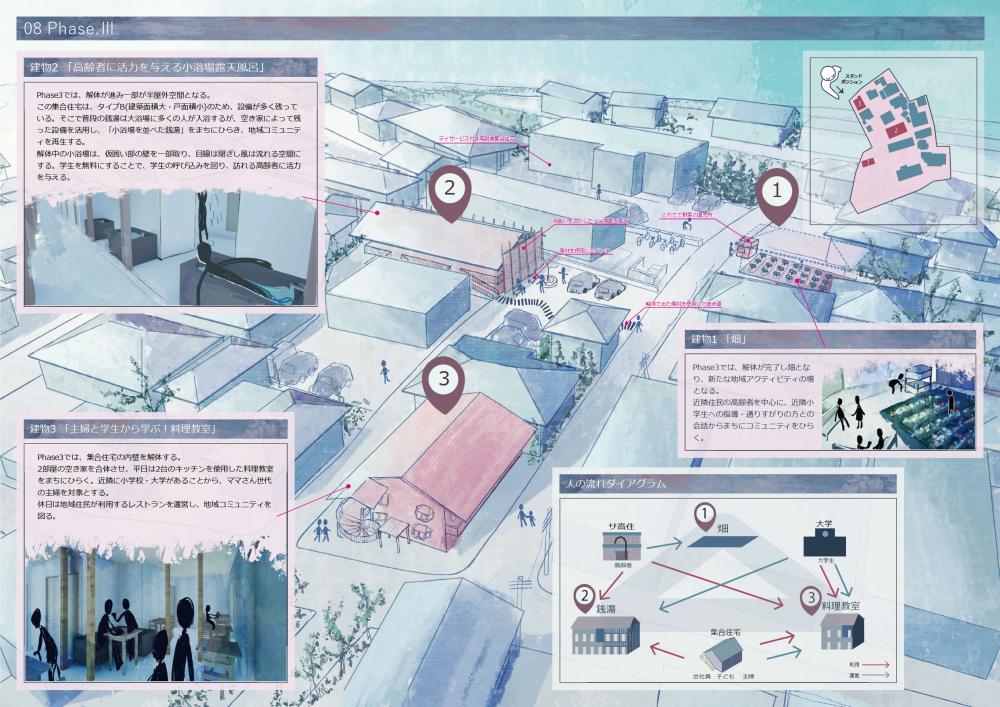

かつて郊外は外へと拡大をつづけてきたように、大学も広大な土地を求めて郊外へと移転していった。それに伴い大量に建設された学生用アパートが、今では大学の都心回帰とともに空き家になっていく。その問題意識から、この作品は「衰退する郊外」の問題に正面から取り組んだものである。

右肩上がりの時代とは異なり、素早く解体しても空き地や駐車場が増えるばかりで、負のスパイラルは改善しない。そこで、あえて学生アパートを時間をかけて徐々に解体し、地域のための交流・生産機能を付加したスペースとして活用することで、都心に依存しない郊外における自立した経済圏を創り出し、地域の再生に貢献しようという試みである。

衰退のスピードをコントロールして緩めることで、地域の活性化に繋げていこうという意識は、昭和な時代の右肩上がりの発想に対する強烈なアイロニーでもあり、今日のリアリティに即したものでもある。美しき衰退にこそ、新たな可能性があると思える。

田島 則行(千葉工業大学創造工学部建築学科 准教授/テレデザイン)

総 評

団地再生支援協会会長・松村秀一

今回の応募は12作品と決して多くはなかったものの、例年通り、対象とする地域や建物の種類、そして提案の内容は多様であり、これらの作品を一通り見ているだけで、現在の住環境の問題やそれを含むより大きな社会問題に対する若い方々の感性が生き生きと伝わってきて面白い。

審査委員の間で評価の高かった最優秀作、優秀作の3作品は、どれも団地或いは郊外住宅地の外部空間を主な対象としたものだった。団地や郊外住宅地の外部空間は、本来豊かな生活空間になり得る可能性に満ちていながら、現在の住民の状況に対してどこかしっくり来なくなっている。そこで、ある人は歩道やベンチといった小さな仕掛けに新たな解釈を加える試みによって、またある人は「場」としてのバス停の再定義によって、そしてある人は元の地形への立ち返りによって、団地や郊外住宅地の外部空間に新しく現代的な意味を生じさせようとしている。そうした提案は、人と自然、或いは人と人の新しい関係を育む可能性が団地のそこここにあるのだということを教えてくれているように思えた。